- #受託開発

- #価値探索

株式会社ヴァル研究所

昨年創立40周年を迎えたソフトウェア開発のヴァル研究所。

1988年発売の日本初の経路検索ソフトウェア「駅すぱあと」は圧倒的な情報網羅性を特色とし、今なお進化を続けています。現在はスマートフォン向けアプリや乗換案内ポータルサイト「駅すぱあと for web」、子ども連れの母親層向け「ママすぱあと」、地域の良品を扱うECサイト「駅すぱモール」など、「駅すぱあと」ブランドを生かしたサービスを多面的に展開しています。

※「駅すぱあと」はヴァル研究所の登録商標です。

プロトタイピングとは思えない細部へのこだわり

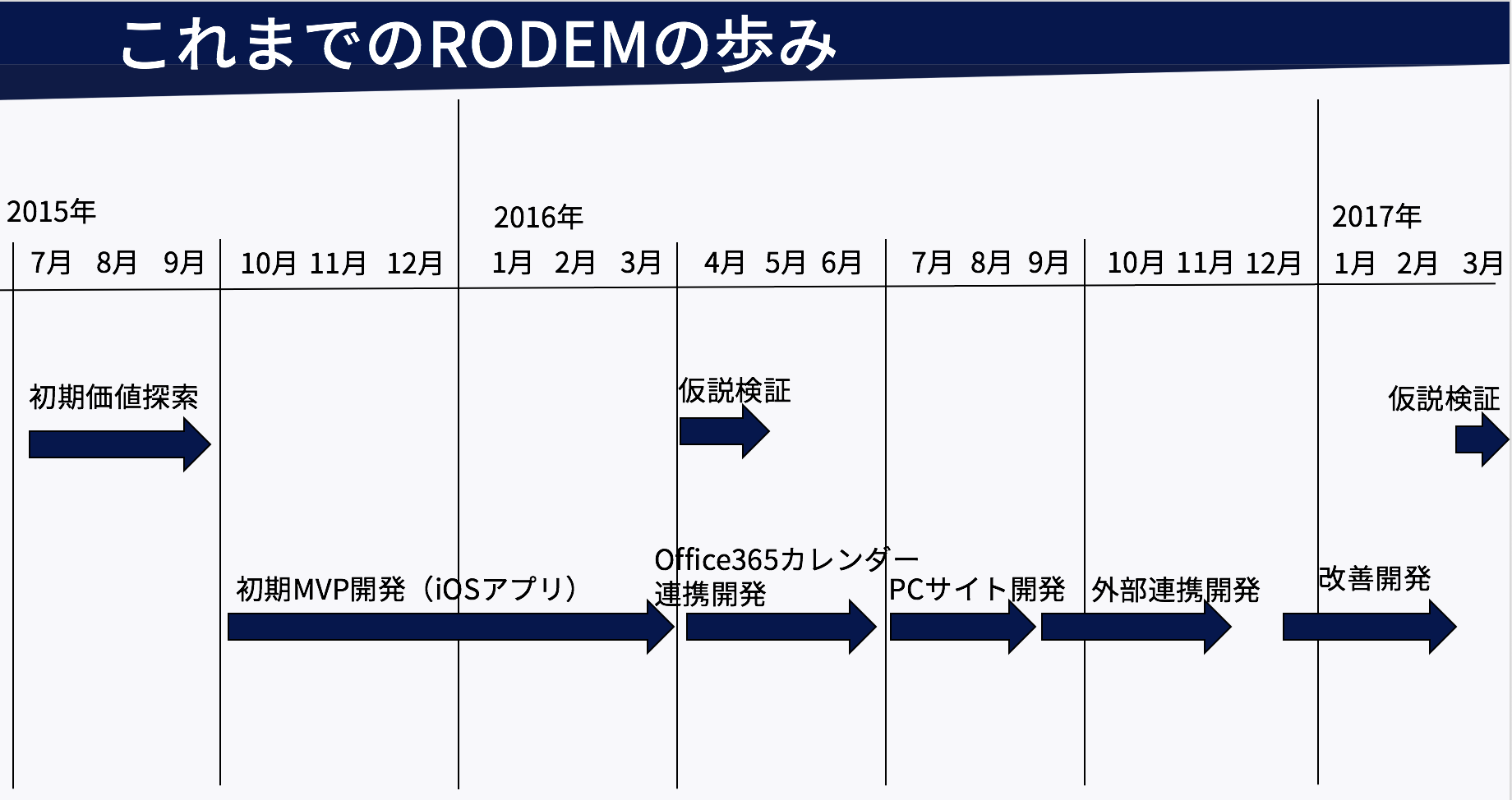

看板商品である「駅すぱあと」を生かし、よりパーソナライズしたサービスを開発したいと考えたヴァル研究所はギルドワークスとの連携のもと、約3カ月間の価値探索フェーズを通してサービスの方向性を絞り込みました。そして2015年10月から実用的でかつ最小限の範囲の機能を持つMVP(Minimum Viable Product)の開発をスタートします。

ターゲットユーザーはさまざまな企業を訪問する営業パーソンなので、出先でも新規アポイントの入力や予定変更を簡単に行えるように、MVPはiOS版アプリとしました。たとえば、商談が早く済んだ場合や電車遅延が発生した場合にはアプリを立ち上げて、より効率的な移動を再検索して時間を有効活用する……そんな使い方を考えていました。

MVP開発においては機能充実のほか、デザインにこだわっています。通常ならば気にも留めないような線一本までも作りこみました。というのも、スマートフォンには多数のアプリが並んでいるため、「これならば使ってみたい」「使い勝手がよくて便利だ」と実感できなければ誰も使わず、MVPでの仮説検証さえも成立しなくなるからです。

カレンダーとの連携をどうするか、大きな決断のとき

MVP開発を進めるなかで、ひとつ大きな議論を呼んだのが既存のカレンダーとのかかわりでした。

RODEMとGoogleカレンダーを連携させるには、アプリで入力したデータをカレンダーに転送させる必要があります。また、パソコン(PC)でカレンダーにスケジュールを入力することもあるので、カレンダーからRODEMにデータを送る必要もあります。MVPの開発に際して、RODEMとカレンダーをどこまで連携させるべきか、意見が割れました。

「将来的にカレンダーと連携させるにしても、最初は連携しなくても良いのでは」「RODEMはアプリがメインのサービスなのだから、いっそ連携機能を止めてしまってはどうか」といった意見も出ました。しかし、ヴァル研究所の篠原さんは「営業パーソンは普段、既存のカレンダーに予定を入力するのだから、その導線を外したくない」と考え、カレンダー連携機能を外さないことを決断したのです。

iOS版のMVPは約半年後にカタチになり、2016年4月からヴァル研究所の営業パーソンや外部の協力者のもと、MVPを使った仮設検証が始まりました。協力者に対して使用感や使い勝手、インターフェースの印象などをヒアリングするほか、実際の営業活動に同行し、いつどこでどのような機能を使うのかを観察しました。

こだわりの機能がほとんど使われない衝撃の事実

MVPをアプリにしたのは、あちこち動き回る営業パーソンの移動を柔軟に支援したいと考えたからでした。しかし、現実には位置情報機能の限界で、駅の出口まで細かくサポートできなかったり、案内のタイミングが遅れていざというとき役に立たず、使い慣れた地図アプリを立ち上げられたり、思うように「RODEM」は活用されませんでした。

何よりショックだったのはリアルタイムで移動を支援する「何するナビ」がまったく使われなかったことです。「何するナビ」は予定が変更になった場合を想定したリルート機能でした。しかし、改札内にいるのに別の駅に向かうルートが推奨されるなど、非現実的な検索結果も出て不評を買いました。しかも、営業パーソンは時間にゆとりをもって移動しているので、「何するナビ」に頼る場面はほとんどなかったのです。

このままではローンチが難しいと考えた市谷はコンセプトの再定義を提案し、関係者一同で一泊二日の合宿を敢行しました。そこでは、MVPを使った仮説検証の結果を精査しつつ、誰のどんな課題を解決したいのかという原点を議論しました。

そして導かれた答えが「アプリ開発の中断」でした。

細部まで作りこんだMVPを製品化しないことは通常であれば苦渋の決断だったはずです。しかし、リサーチの結果は何よりも説得力がありました。篠原さんも伊藤さんも、市谷や開発に携わったギルドワークスの面々も、ここでアプリ開発を断念することは当然のことだと思い至ったのです。

![]()

仮説検証を通して気づいた本質的な価値

実は、ヴァル研究所の篠原さんたちはMVPを使った仮説検証と並行して、「RODEM」と連携できそうな企業の開拓を進めていました。

当初から決めていたのはgoogleカレンダーとの連携でしたが、さまざまな企業を訪問し、iOS版MVPを見せながらサービス概要を説明すると「面白いね、ぜひOffice365の予定表にも対応させてほしい」との意見が数多く出ました。また、カレンダーに訪問先を入力するだけで移動経路を決定できるようにするには、企業名と住所を結び付ける必要がありますから、企業データの整備を進めるほか、名刺管理サービスを提供するSansanとも連携の検討を行いました。

さらに、経費精算サービスを提供する企業にもアプローチ。そもそも「RODEM」は交通費精算の課題解決が原点でしたから、この分野の連携は外せません。「RODEM」にスケジュールを登録しておくだけで、当該期間の経路をいちいち調べ直さなくても交通費精算が完了する、そんなサービスを提案したいと考えていたのです。

企業訪問で得た感触は合宿での議論にも生かされました。その結果、「RODEM」とはさまざまな外部サービスをつなぎあわせるハブであること、アプリではなくクラウド型サービスとして提供するのが最良であることを確認することができました。

MVPによる仮説検証を通して気づいた本質的な価値

合宿から3か月後の2016年8月、ビジネス・サポートサービス「RODEM」のミニマム版がリリースされました。その後も機能強化やユーザビリティ向上のための開発は続いており、連携先も拡大していきました。

現在は下記の企業(サービス)との連携を実現しています。

– <カレンダー機能>

– Google(Google Calendar)

– Microsoft(Office365予定表)

– <経費精算管理サービス>

– SBIビジネス・ソリューションズ(経費Bank)

– Concur(Concur Expense)

– マネーフォワード(MFクラウド経費)

– ヴァル研究所(旅費交通費精算Web)

– <名刺情報>

– Sansan(クラウド名刺管理)

経費精算との連携は特にこだわった部分ですが、今年2月にはConcurが主催する「Concur Japan Partner Summit 2017」において、ヴァル研究所がイノベーションパートナーアワードに輝くという嬉しいニュースが飛び込みました。これはConcurが数あるパートナー企業のなかでもヴァル研究所を高く評価し、「RODEM」の価値を認めた証です。

ヴァル研究所では今後も「RODEM」の連携強化を図るとともに、ユーザー層を拡大していきたいと考えています。篠原さんは「大企業が導入すると周辺への影響が大きく、普及に弾みがつきますから、今年中に良い事例を増やしたいですね」と抱負を語りました。

ヴァル研究所 Business Development Dept.部長の篠原徳隆さん、UXデザイナーの伊藤英明さんよりコメント

価値探索や仮説検証の結果を踏まえてMVP(Minimum Viable Product)を開発したところ、スマホ向けアプリではなく、カレンダーとの連携を強化したWeb主体のサービスに市場性があるとの結論に至りました。結果的にスマホ向けアプリは世に出ませんでしたが、この方針転換がなければ「RODEM」を製品化できなかったでしょうし、MVPがあったからこそ連携先を探して企業訪問できたので、アプリ開発は無駄ではなかったと思います。

当社では現在、パートナー企業との連携強化と販路開拓に力を入れていますが、日々思うのはサービスが“ナマモノ”だということ。半年前の仮説検証がいつまでも正しいはずはなく、常に検証を続けなければなりません。それも含めて並走してくれるのがギルドワークス。ここまで細やかにケアしてくれる会社は他にないのではないかと思います。

RODEM制作ストーリーいかがでしたでしょうか。現在、RODEMはトライアルの申込を受付けています。まずは試してみて下さい。私たちにフィードバックがいただけましたら嬉しく思います。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない