- #受託開発

- #価値探索

スターティアラボ株式会社

スターティアラボ株式会社

スターティアラボ株式会社

スターティアラボはITコンサルティング会社の新規事業から始まり、2009年に法人化されました。主力商品は「ActiBook」(https://ebook.digitalink.ne.jp/)シリーズ。電子ブックの作成から公開、分析までをワンストップで行えるトータルソリューションパッケージです。

2016年10月、国内最大級の動画制作マッチングプラットフォーム「MoviePrint」(https://movieprint.jp/)をリリース、新たな挑戦が始まりました。

誰でも動画を制作できる現代ならではの市場ニーズを探る

スターティアラボ株式会社では電子ブック「ActiBook」シリーズに続く新商品として、動画に関連するサービスをローンチしたいと考えていました。いまや企業や自治体がPR動画を制作するのは当たり前。個人ユーザーも手軽に動画を制作し、公開、共有しています。動画市場は今後も成長が期待できると考えていました。

しかし、市場が大きいほど、「誰に」「何を」提供するのか、ビジネスモデルの選択肢は豊富にあります。次の一手を決めあぐねていましたスターティアラボの樋口氏と蓼原氏は、ギルドワークスの市谷に相談。市谷はインタビューを中心にした仮説検証によるサービスモデルの絞り込みを提案しました。

スターティアラボ 樋口さま

私たちは電子ブックやARをメインに事業展開していましたので関連性の高い動画市場への介入は必須だと考えておりました。

そこで社内で新規事業を立ち上げが決まり、当初考えていたアイディアを元にギルドワークスさんに相談をさせて頂きました。

新規事業という事もあり、予算が限られている状況下で自分達のアイディアが正しいかを最小限のコストで検証し、必要に応じてピポットを繰り返していかなくてはいけないという非常に困難なミッションでした。

しかし、ギルドワークスさんと一緒に価値探索を行ったことでスピーディーに満足のいく答えを導きだす事ができ、開発まで進めることができました。

動画制作をプロに発注したいか否か、ユーザーの本音に迫る

最初に検討したテーマはB2Cのマッチングサービスの成立可能性でした。昨今、動画市場で急増しているのは個人ユーザーで、数秒程度の作品からプロはだしの長編まで、多種多様な動画があふれています。なかでも結婚式や子供の成長記録などはその性質上、大切に保存する傾向が強く、この市場であれば個人ユーザーがプロの制作会社に発注する可能性があるのではないかと考えました。

ギルドワークスの市谷はこの仮説を検証するために、動画制作をプロに依頼したいか、依頼するなら予算はどのくらいかなどをヒアリングする、ユーザーインタビューを提案しました。ギルドワークスでは、インタビューや調査分析などは原則的にクライアントと一緒に行います。クライアントは現場に立ち会うことでユーザーの生の声を聞くことができ、追加質問もできますから、得られた結果に納得感があり、その後の意思決定に大いに役立つからです。

今回は「結婚式」「スポーツ」など動画のジャンルでユーザーをセグメントし、2週間で数十件に及ぶインタビューを行いました。その大半にスターティアラボの蓼原氏と樋口氏も同席しています。そして導かれたのは「個人ユーザーはお金を出してまでプロに発注しない」、つまりB2Cマッチングサービスは現時点ではまだ成立しないという結論でした。

思い通りの動画を発注するためにはレシピが必要

インタビューの結果、事業の方向性はB2Bに絞られました。この段階では2つの案がありました。1つは制作会社向けの動画制作支援ツール。動画市場の成長性を考慮すると、制作支援は確実なニーズがありそうです。もう1つの案は動画発注支援サービス。スターティアラボは既存顧客である出版社に対して、動画の活用を提案したいと考えていました。紙媒体と動画では制作工程や発注プロセスが異なり、多くの顧客がノウハウを持っていないので市場性があるのではと感じていたのです。

制作の支援か、発注の支援か。

検証と議論を重ねた結果、スターティアラボが選んだのは発注支援でした。制作支援ツールは競合が多く、圧倒的な強みや付加価値を創出する必要があり、かつ新規顧客を開拓しなければなりません。それに対して、発注支援サービスは既存顧客のニーズの掘り起こしです。現状はまだ競合が少ないので、このタイミングで挑戦する意義があると判断しました。

こうして「企業や自治体などを対象にし動画発注支援サービス」という骨格が決まりました。さらに、詳細なサービスモデルを検討するための仮説検証が続きます。

まずは、初めて動画制作を依頼する企業や担当者を想定し、課題の洗い出しを行いました。「どこに頼めばいいのか分からない」「制作会社との接点がない」「発注方法が分からない」「思い通りの動画が出来るか不安」。さまざまな課題が出るなかで「テスト的に自分たちが動画を発注してみてはどうか」との作戦が導き出され、スターティアラボは早速実行に移しました。

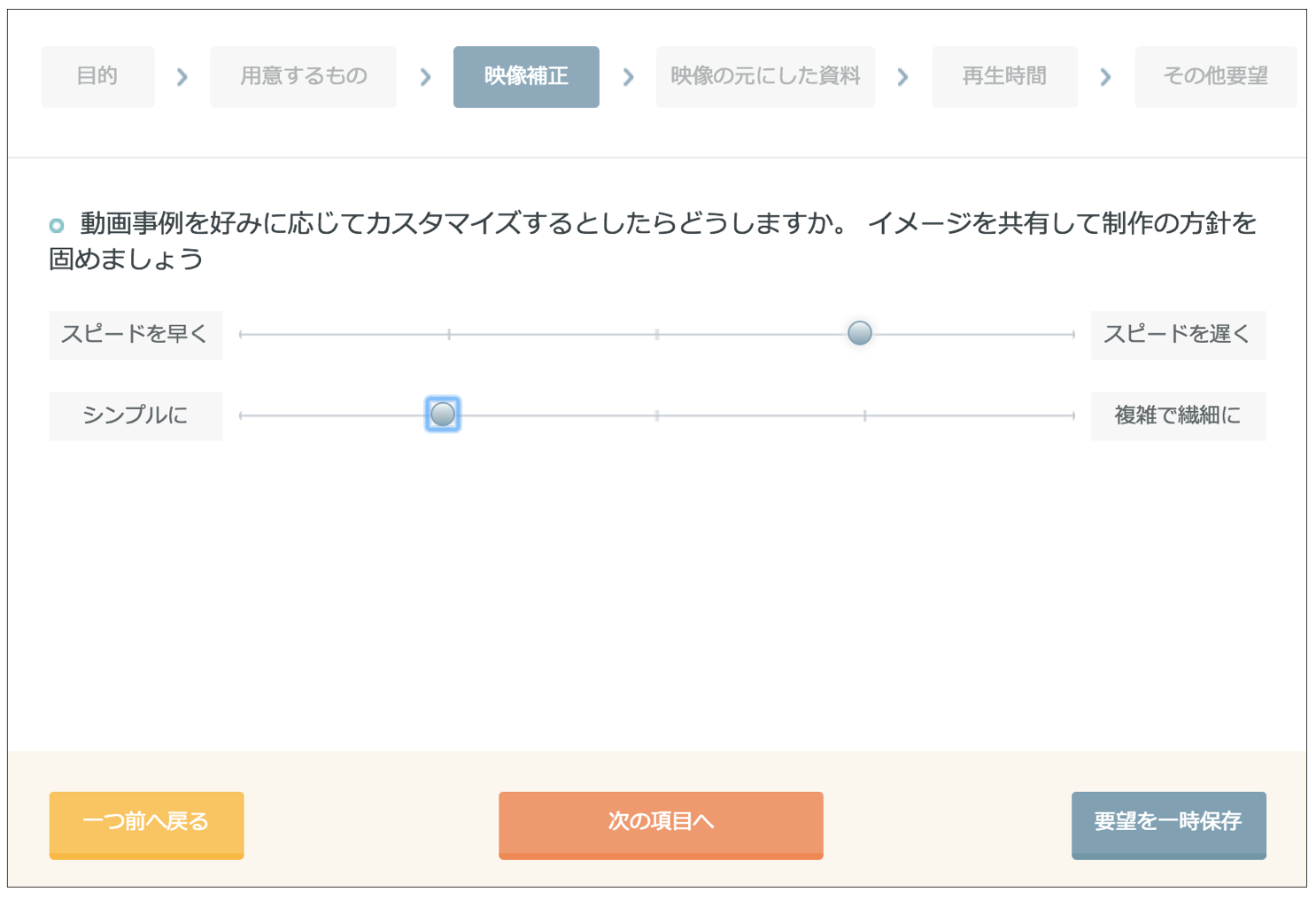

自ら「初めての発注」を体験したことによる気づきは想像以上で、ここから「レシピ」という視点が生まれました。料理のレシピ本は完成品の写真をゴールイメージとして持ち、記載されている材料や手順の通りに進めれば、誰でも美味しい料理を作ることができます。動画発注の場合は「サンプル動画(ゴールイメージ)」「用意すべき素材」「納品までの手順や制作時間」などの要素がレシピのごとく提示されれば、初めての発注でもスムースに進められるのではないかと考えました。

(レシピの概念は何度かの試行錯誤を経て、動画の中身を詳しく知るページに反映された)

こうしてスターティアラボの新規事業は動画を制作したい企業や団体と、動画制作会社が出会えるプラットフォームに決まりました。本事業の特徴は制作会社がサンプル動画を投稿し、発注者がそれを自由に視聴できること。サンプル動画には制作に必要な素材や時間、費用などの各種要件が明示されています。発注者はたくさんのサンプル動画からイメージに合う発注先を探し出し、諸条件を考慮して制作を依頼すればよいわけです。

サービスの全体像の決定をもって机上の検証は終了。このあとはソフトウェアでの検証へと移行します。

MVP(Minimum Viable Product)と、事業検証を繋げる

開発対象は、実用的でかつ最小限の範囲の機能を持つ「MVP(Minimum Viable Product)」とし、アジャイルに開発を進めます。従来のソフトウェア開発は事前の議論が長くなりがちで、たくさんのドキュメントを作成してから始めるので、開発途中での軌道修正が容易ではありません。

アジャイル開発は動くソフトウェアをいち早く作り、それをメンバー間の共通理解として、必要な機能を追加・修正しながら開発を進めていくので、全員が目線を合わせながら開発を進めることができます。昨今、この手法は注目を集めていますが、事前の仮説検証フェーズが前提として重要。何を検証することが目的か、そのためには何をどこまで作るべきか。方向性の確からしさが無ければ、目的に適さない間違ったものをつくり続けてしまう可能性が高いからです。

スターティアラボおよびギルドワークスのメンバーは動くソフトウェアを共有し、1週間単位で画面イメージや表現方法などを検討、数カ月後には当初計画していたレベルのMVPが完成しました。

(6つの問いを通じて、依頼側のイメージや前提をつくり手に伝える)

ここで市谷はメンバー全員による「合宿」を提案します。開発が一段落すると、事業化に向けて組織作りや営業活動を始めたくなるものですが、MVPはあくまで仮説を検証するためのもの。検証が不十分なまま、事業の開始、組織作りを始めても、大きなムダとなるリスクを抱えた展開になりえます。ここまでのプロセスを最大限生かすためにも、落ち着いて現状を見つめ直す必要がありました。

市谷の提案を受けて、メンバーは1泊の合宿を敢行しました。テーマは今後の事業線表の検討と、次に優先すべき追加機能の決定。そして、事業化に向けてメンバーが改めて気持ちをひとつに歩んでいけるよう、結束力を高めること。この狙いはほぼ達成でき、スターティアラボの樋口氏と蓼原氏は「充実した時間だった。やってよかった」「これから何をすべきかが明確になった」と感じたそうです。

仮説検証は今なお続く

合宿で主に議論されたのは課金モデルでした。このプラットフォームは動画を制作したい企業や団体と、動画の制作会社が出会える場ですから、受注者である制作会社が費用を負担することは早い段階から決まっていました。しかし、「公開するサンプル動画の本数に対して課金する」のか、「受注成約の件数に対して課金する」のか、課金対象は意見が分かれました。

「制作会社にとって、このサービスの価値は何か」「仕事が受注できることではないか」「それならば受注本数に対して課金すべきだ」「いやいや、プラットフォームの本質はクライアントと出会えることだ」「だとしたら、営業活動に相当するサンプル動画の公開にこそ価値があるのではないか」「そもそも受注成約をプラットフォーム上で管理するのは容易ではないだろう」。この議論は合宿の後も続きました。

ようやく、サンプル動画の公開本数に対して課金すると決めたのは2カ月ほど後のことでした。MVP開発が先で、課金モデルの深掘りが後になることは、あまり一般的ではありませんが、ギルドワークスではこれを良い意味での「先送り」だと考えています。課金モデルを検証結果に基づくことなく決めて開発を進めてしまうと、結果として本質的な価値よりも課金ありきのシステムに陥る可能性があります。仮説検証を繰り返しながら明らかになった事実をベースに組み立てることが、正しいものづくりには重要なのです。

2016年10月、スターティアラボは国内最大級の動画制作マッチングプラットフォーム「MoviePrint」(https://movieprint.jp/)をリリースしました。最小限必要な機能を備えて商用稼働してはいるものの、これで完成ではありません。これからも必要な機能を拡充し、ユーザービリティを向上させていく必要があります。MoviePrintの仮説検証は今なお続いているのです。

プロジェクトを担当して

担当:市谷 聡啓

担当:市谷 聡啓

サービスづくりは、目の前の課題解決だけではなく「少し先にある世界」を描き、臨む必要があります。想定している利用者を取り巻く環境、状況が、1-2年後にはどのように変わると考えるのか。その中で、サービス提供者としてどうありたいのか。「ビジョン」をどう描くのか、といえます。

今回のサービスデザインにあたっては、この「少し先にある世界」と「目の前にある現状」の間をどう取るのかが、ポイントでした。あまりにも先を見すぎると、利用者はついてこれない。目の前の現状に沿うことにフォーカスすると、サービスとしての奥行きがなくなってしまう。

BtoCからBtoBへの向き直りなど、前提となる仮説検証の時間は通常よりやや長くなりましたが、「価値探索」を丁寧に進めました。スターティアラボ様としては、時間の流れを長く感じることもあったかと思いますが、その後の開発も含めて、粘り強く、協働してサービスづくりにあたることができました。

ギルドワークスでは価値探索を紹介するイベントを開催します。ご興味のある方はぜひご参加下さい。

2016-11-28 16:00 – 21:00 価値探索カンファレンス -仮説検証型のサービスづくり-

本文中に記載の内容は掲載時点のものであり、閲覧時に変更されている場合があります。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない