- #価値探索

株式会社エラベルワーク

お客様インタビュー:株式会社エラベルワーク 下之段様(後編)

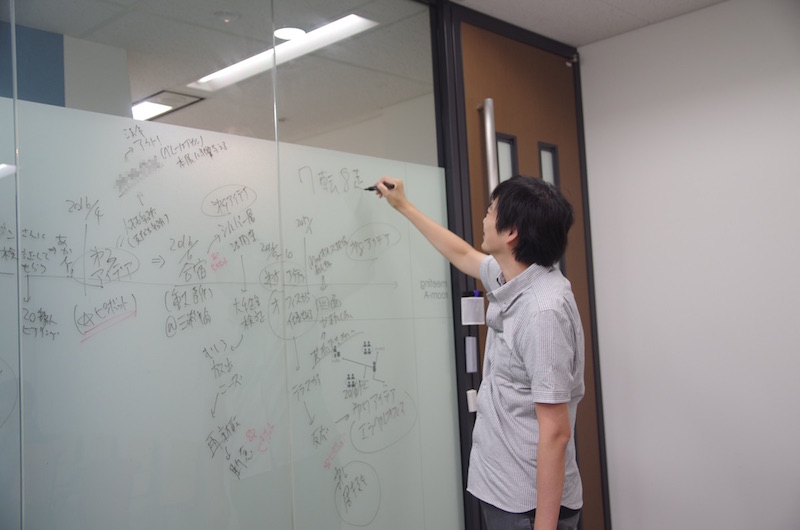

ひとつひとつの事業アイディアに対してギルドワークスとともに仮説検証を繰り返して、確実に学びを得ていった株式会社エラベルワークの下之段さん。7回のピボットの末に、現場を見ることで確実なアイディアを手にした、と語ります。

※前半はこちら

「転」第6案 居抜き物件マッチング

(2016年11月)

下之段様(以下敬称略):第6のアイディアが居抜き物件とそれを必要する会社とのマッチングサービスでした。

市谷:タスクレベルでの検証はお手伝いしていませんが、アイディアはお聞きしてましたね。オフィスを移転するときの空室情報を軸としたサービス。

上野:居抜きなら移転費用を抑えられる、企業の居抜きニーズをベースとしたアイディアでしたよね?

下之段:インタビューを行いましたが、こちらも次に進めるような結果にはなりませんでした。

「転」第7案 エラベルオフィス

(2016年12月)

下之段:エラベルオフィスというアイディアもありました。空室情報は世の中に転がっているけれど、満室情報はない。他社が既に入ってるオフィスに次に入りたい会社のための予約サービスでした。

上野:この案には、私たちは絡みませんでしたね。

「転」から「起」への第8案

2017年1月

下之段:一人で色々考えて、全部ダメになって。初めて、僕は思いあたりました。「基本に帰ってMACオフィスの現場巡りをしてみよう」って。それが今年1月です。

市谷、上野:おお!既存ビジネスの方の、現場に行っていたんですね!

下之段:現場に行ってみると、いろいろなことが分かりました。オフィス移転の際、お客さまと関係者のコミュニケーションの中心になるのは、レイアウト図面なんですが、関係者の手持ちの図面のバージョンが、揃ってなかったんですね。あちらが持っている図面と、こちらが持っている図面が違う。見ているものがずれている。なんでそうなるのかというと、メールでのファイルのやりとりだからなんですよね。

上野:ソフトウェア開発でも、昔はよくそういう話がありましたね。

下之段:また、お客様によっては、分離発注で工事を別の会社に頼む場合もあるんです。その場合、我々は床を一回全部開けてどこに配線があるか図面に落としたりする。当然、分離発注されている別の会社さんも同じ図面が欲しいんですが、うちとしては渡せないんですよね。もし間違ってたら責任問題になってしまいますから。ある現場で別の会社さんが僕の前で床を開け始めたんですよ。どこからコードが出てるか調べるために。「それぞれが同じ作業をやってる。これは不便だし、効率が悪い」と思ったんです。それが第8のアイディアにつながります。

市谷:現場に行って、問題を発見する。教科書みたいな話です。でも意外と出来ていなかったり、見落としていたりすることなんですよね。

下之段:教科書とかインターネットとか、「現場を見なきゃ語れない」「基本は現場から」と、何を見てもそう書いてあるじゃないですか。僕も現場は大事だと思っていたはずなのですが、結局2年間みていなかった。僕の中ではパソコンと机の前が現場だった。でも実際の現場に出たら「お、めちゃめちゃ不便さ感じてるじゃん」「流れが良くないな」というところが見えてきたんですね。

上野:素晴らしい気付きですね。

市谷:まず最初に第8アイディアの話を聞いたときに、それまでの7つに比べたら下之段さんらしくない感じがしました(笑)。逆にこれは実際に課題がありそうだと思ったんですね。仮説に、インターネットで拾ってきたようなアイディアではない、足腰の座りを感じました。

下之段:だから一番つまんないんですよ(笑)。僕からしたら。わくわくしないというか、だって今までのアイディアはわくわくして、今まで世の中にないものとか、僕が楽しい、やりたいものなんですよね。多分この第8アイディアって僕がやりたいものではなくて「誰かが必要としてて、でもまだないもの」なんですよ。だからわくわくはしないんですが、人の役には立つだろうなって思います。守りに入ったとかそういう感じではないんです。

市谷:第8アイディアは検証を一緒に行いましたね。既に世の中にある既存のツールをMVP(Minimum viable product)と見立てて、顧客候補にインタビューを行う。課題仮説が存在するかとともに、ソリューション案がフィットするのか。このアイディアに至るまで、相当時間が経過していたこともあって、検証は集中して、速やかに進めるようにしました。

<市谷の補足>

MVPを作って検証をするというのは基本ですが、検証に必要と想定される範囲や表現をつくるのに時間とコストをかけていられない場合は、第8アイディアでやったように「似ているプロダクト」を世の中から探してきて、MVPの代わりとすることがあります。フィットしないところがあるのを分かった上で、むしろそのフィットしないと見ているところに反応が得られるかを見ます。

下之段:2年かかりましたね。「七転び八起き」って僕は言ってます。だから今回は絶対起き上がらなきゃいけないって自分にも、周りにも公言してるんですよ。

こうみると七回転んだ一番の要因は「最初に会社をつくった」こと。早くローンチしないと、利益を産まないと、って焦りがめちゃめちゃ出て。結局、周りの意見なんでも取り入れちゃって、誰のためのサービスなんだろうみたいな。自己満足でしかなかった。インターネット検索して「海外でなに流行ってるんだろう」とか、机の前、パソコンの中でアイディアを探そうと思ってしまっていて。結局何もできなかった。

市谷:先程申し上げたように、確かに組織を最初に作ってしまうのはアンチパターンですが、実体験でその事実にたどり着いて、実践知となっているのは素晴らしいですね。一方で、途中で、心が折れませんでしたか?

下之段:めちゃめちゃ折れました(笑)。仮説立てて検証まで行ったのは8案ですが、仮説で終わるアイディアってもっと出してますからね。

市谷:どのようにして、次につなげるモチベーションを作っていたのですか。

下之段:最初のアイディアを世の中に出したサイトに、事業統括責任で僕の名前が出てるんですね。自分でお客さんも開拓していて十数社に利用してもらってるんですよね。その人たちにどこかで謝罪をしに行かなきゃいけないというのが常につきまとってるんです。その十数社の皆さんに「どうもすみませんでした。うまく流行らせることができませんでした。でも、こっちの新しいサービスを出すんですよ!」と言いたいがために頑張ってきたような気がします(笑)。

「今回の失敗がこれを生んだんですよ」というものを紹介できない限り、僕はお客さんに会いにいけない。

市谷:社内からの風あたりも、かなりあったんじゃないですか?

下之段:ありますね。「ダンさん何やってるんですか?」って言われてたんですが「別会社だから関係ない」って僕の中では割り切ってました。

市谷:ストイックになっていったわけですね。検証でもその面は出て来るようになってましたよね。ひとつ目のアイディアを勢いで形にして、大変な思いをされた経験からだと思うのですが、検証結果を見ても、そう簡単に進めない。最近「採用の失敗」「却下の失敗」という話をすることがあるのですが、採用基準を低くしすぎて、何でもやってしまう、軸がなくて迷い続けてしまう「採用の失敗」を防ぐための学びを得られたのでしょうね。

<市谷の補足>

「採用の失敗」とはアイディアの採用基準があいまいだったり、なかったりすることで、ほぼ何でも採用してしまうことで起きる失敗のこと。「却下の失敗」は、その逆で新規事業なのに基準が厳しすぎて、全くアイディアが通らず、事業づくりが進まないこと。組織がまだ軽くて、新しいほど「採用の失敗」が起きやすく、歴史ある組織になるほど「却下の失敗」が起きている可能性があります。

※「採用の失敗」「却下の失敗」を回避するための「仮説検証型アジャイル開発」についてはこちらで詳しく紹介しています

下之段:踏み出せなくなっていた時期はありますね。僕はもう本当に全力で叩いて割れないか確かめてからじゃないと渡れなくなっていたんですが、池野から「お前、石橋を割る必要ないんだぞ?」「お前は慎重すぎるから、お前の考えの半分くらいでゴーだ!」って言われてしまうくらいになっていたんですよ。

-アイディアをすぐに形にしたいという状態が、しっかり仮説検証する、に変わったきっかけは?

下之段:もう辞められたんですが、MACオフィスに70歳代の顧問がいたんです。ずっと銀行にいた方で、相談したら「お前これ誰から金もらうんだ?」って言われたんですよ。「ここのユーザーですよ」「金払うと思うか?」「払うと思います」「思いますじゃダメなんだよ、聞きに行ってこい。金を出すやつから話を聞かないかぎり、ビジネスは成り立たない」って。ギルドさんもどこかで言ってくれていたと思います。

その顧問はもう要所要所で「金払うのは誰だ」「そこの意見は聞いたのか」とか、「ほかにやってるところは儲かってんのか」「じゃあなんでお前やるんだ?」とかズバズバ指摘してくれていたんですが、この最後の第8アイディアは初めて認めてくれたんです。市谷さんにもご協力いただきながら現場の話を聞いて、そこで人々が不便を感じていて、お金を出しても解決したい、というところまでインタビューをしたんですよ。っていう話をしたら「お!良いんじゃないか」って言われましたね。

八回目の挑戦、これからの見通し

下之段:2年の検証を通して学んだことは大きく2つあるんですよ。ひとつはプロジェクトのことを誰よりも熱く、しかも熱いだけじゃなく詳しく把握していないと、メンバーって中途半端にしか動いてくれない。「こんなん流行んのかよ」って疑う気持ちは相手にも伝わるんですよね。熱く語れなかったら、中途半端にしか動いてくれなくなるんですよね。

そして、あともう一つは、世の中にないアイディアってなかなかないなって。世の中にないアイディアを思いついたとき、めちゃくちゃ思い上がるんですよ。「おぉぉこれ誰もやってない!!」みたいな。でも結局、誰もやってないのには理由がある。儲からないとか、難しいとか。そこにはしっかり理由があるんだなというのを学びました。

市谷:これも、印象深い話ですね…。ギルドワークス史上最も熱い、検証の現場です。

上野:下之段さんは、ご自身で考え、ご自身でそれをヒアリングしに行っている。我々は、折に触れて情報を共有し合って「こんな状況なんですか。次どうしましょう?」という付かず離れずの関わり方をしてきました。そして8つめのアイディアにしてようやく、本格的に開発しようというところにたどり着けましたね。

-第8アイディアは今どんな段階で、これからどうなっていくんしょうか?

下之段:9月末にはオープンしたいですね。今日(取材日)ちょうどデザインの最初の打ち合わせでした。

上野:方向性を決めて、これからどんどん作り込んでいきます。

下之段:まずはMACオフィスの社員にこのサービスを使ってもらって、そこから広めていこうと。うちの社員にもお客様にもインタビューして「欲しい」といわれた機能を織り込んで作っているんですが、使わせてみたら「やっぱり違う」とか「こんな機能も追加して欲しい」という意見は絶対に出てくるはずなので、そこでまた改善して、徐々に取引先など紹介して行きたいっていう感じです。

市谷:やはり動くものでの検証、体験を伴う検証はこれまでとは違う学びがありますから、今後はそのフェーズでの支援をやって行きます。

下之段:頼りにしています。もう同じ船に乗っていただいてるとしか思ってないです。途中で下りられないですよ(笑)

上野:同じ船! すでに漕ぎ出していますよね。

市谷:沖へ出てしまって、降りられないですね。

下之段:太平洋ど真ん中くらいですよ(笑)

仮説検証を繰り返すことで、人に求められるサービスの形にたどり着いた下之段さん。今後は本格的なプロダクト開発と、その後に新たな検証がまた待っています。ギルドワークスは、同じ船(事業づくり)の水先案内人としてサポートし続けます。

また「正しくないものをつくらない。 -サービスづくり7つの失敗パターン-」と題したイベントを開催します。

こちらもご興味のある方はぜひお参加下さい。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない