ギルドワークスの佐々木です。

私はエンジニアですが、バックグラウンドとして 人間中心設計 (Human Centered Design:HCD)を学んできました。このエントリーでは、このHCDを否定するわけではなく、もう一歩進めて、User/HumanをCenterにするのではなく、CoreにしてDriveするのがよいのではないか、ということを書いてみたいと思います。

なぜ中心(Center)という言葉が使われたか

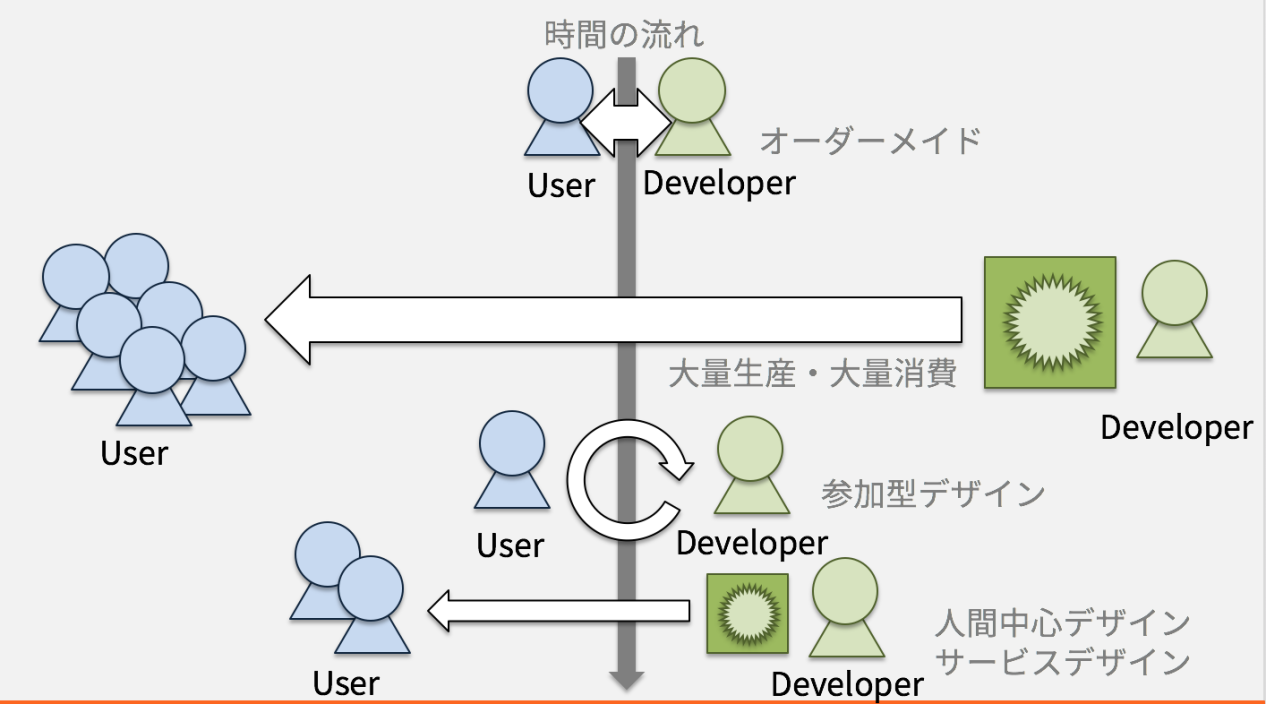

「 ユーザー中心 」、「 人間中心 」という考え方は、それぞれアメリカ、ヨーロッパが提唱した言葉でした。これらの言葉が生まれた背景として、工業デザインとして大量生産が行われた際に、「 製品中心 」になってしまったことがあると考えられます。

元々、使い手と作り手は、一対一の関係でした。作り手は自然と使い手に合わせた製品を作っていたと考えられます。それが、産業革命以後、大量生産をすることで、使い手は欲しい価値を安価に受け取れる代わりに、自分にFitしていない製品に対して「自分が製品に合わせる」形になりました。これが「 製品中心 」になってしまったところだと思います。現在では、作り手たる企業は、製品中心のアンチテーゼとして「 人間中心 」や「 ユーザー中心 」と冠した考え方に焦点を当てることが増えています。

こういったことから、私は中心(Center)という言葉が、既存の考え方を否定するアンチテーゼのために使われてしまっていると考えています。

ユーザーを核(Core)にして駆動(Drive)する

様々な視点で見た時、ある視点Aと別の視点Bで中心となる要素が異なることはよくあります。例えば、ユーザーの視点と管理者の視点、運用者の視点などです。そんな時に、中心であることを重要視して「どちらが中心か?」という問いを立てると対応を誤ってしまうのではないでしょうか。中心ではなく、もう少し大きな塊として、核(Core)として意識し、その核の周辺も意識する。そのような態度のほうが望ましいのではないか、と考えるようになりました。

製品やサービスは、利用されないと意味がありません。ですので、私は利用する人が考えていることが核(Core)となると考えています。その「利用する人」で駆動し、その周辺には、製品・サービスがある。その製品・サービスの裏側には、製品・サービスを成り立たせるためのシステムや従事者がいる。これらのどの要素もある視点では中心(Center)であるし、別の視点では中心ではないけれど、特に利用する人が考えていることを核(Core)にする。核(Core)の周りには、他の役割の視点での核(Core)がある。そのような態度がこれからの製品・サービス開発に求められていると考え、日々活動しています。

なお、これらは私が独自に考えたわけではなく、 以前紹介した ドメイン駆動設計 をちくちく学ぶ社内勉強会での議論が元になっています。様々な視点から眺めてみると、学びがありますね。

まとめ

本日は、「利用する人が考えていることを中心にするのではなく、核として駆動するのがよいのではないか」ということについてお話しました。

お知らせ

今回お話した内容の実践として、弊社では「価値探索リボルバー」というサービスを提供しています!このサービスは、人間中心設計由来のユーザーを核(Core)とする考え方、アジャイル開発のチームの考え方、リーンスタートアップの仮説検証の考え方、などを様々取り入れて実践している弊社の「価値探索」というサービスを、ワークショップの形式で気軽に試せるものです。https://guildworks.jp/project/revolver.html

お気軽にお問い合わせください!

この記事もどうですか?

-

キャンバス・マップをまとめてみる(後半)

ギルドワークスの佐々木です。 IT業界に出回っている様々な「 キャンバス 」や「 マップ 」をまとめてみたいと思います。 前半の記事 では◯◯キャンバスについてまとめました。今回は後半として◯◯マップをまとめてみたいと思います。 目次 以下…

-

新規事業の立ち上げが上手くいかず、毎年同じ展開になってしまう理由

既存事業を進捗させながら、新規事業を立ち上げることは可能か? 私たちは、新たな企みを立ち上げる事業開発のご支援を多数行っています。事業開発のご相談を受ける際、もっともよく耳にする課題が 「事業開発を進めるためのリソースを確保しなければならな…

-

「雪山」には一人では登れない、だからリアルなチームが必要①

ギルドワークスが何のために、どんなことをしているのか、その根底にはどんな思いがあるのか。 代表の市谷がインタビューに答えました。 「正しいものを正しくつくる」を実現していく集団 -まずはじめに大きな質問ですが「ギルドワークスとは何か?」を教…

- いきなり最強チーム