- #開発現場コーチング

株式会社オズビジョン

ハピタスというポイントサイトを運営している株式会社オズビジョンの開発チームを中心とした開発現場に現場コーチとして2014年6月頃から関わっており、2015年2月現在も継続しています。

なぜ現場コーチが必要だったのか?

開発チームはこれまで品質の確保を優先して、その成果をあげてきていました。その一方で、事業側が開発チームに期待している「より要求を把握した上で、適切な早さでリリースして欲しい」という姿と、現実の姿に乖離が生じていました。

事業側と開発チームの「ユーザーにハピタスを通じて良い体験をしてもらいたい」という目標を実現するため、この乖離を発展的に解消する道筋をつけ、開発のリードタイムを早くし、リリースできる量を増やしていく開発体制を構築していく必要がありました。

開発チームは「チーム開発」「継続的な改善」を経験しておらず、また開発チーム内の協調のみならず、開発だけという役割から事業側と協業してより良いものを作っていくという越境も必要だったため、(まずは)開発チームに対し現場コーチとしてたずさわり、開発力を強化することにしました。

現場でどのようなことが起こっているのか事実を知るため、どのような流れでプロジェクトが進んでいるのか、タスクはどのようにマネジメントしているのか、また会議体はどのようなものがあるのかをヒアリングと観察をすることで課題を見つけていきました。

その結果として、「開発や作業のリードタイムが長い」「作ってみたものが欲しいものと違っていた」「なぜこの開発をするのか分からい」といった課題が見つかり、それらを解決するために以下の「実際に行ったこと」をやっていきました。

実際に行ったこと

- カンバンとタスクボードの導入

- ふりかえりの実施

- インセプションデッキの作成

- 小さなチームに分けた

- 改善サイクルなどを知るワークショップ

- リファクタリングやペアプログラミングなどの技術面での底上げ

具体的には

カンバンを使っての見える化

事業側から見て開発チームが、また開発チーム内でのそれぞれも「何をやっているのか?」「やっているタスクはどのような状況なのか?」が一目で分かりづらくなっていました。

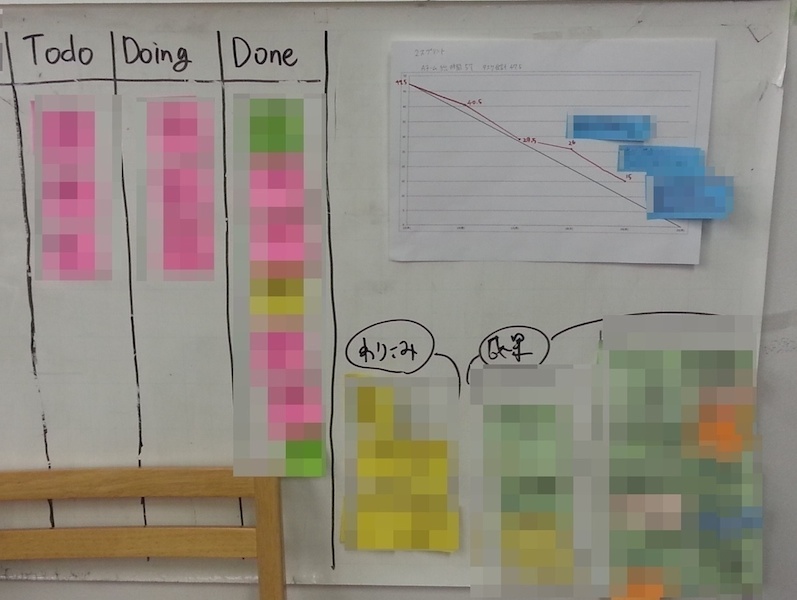

そこで付箋やホワイトボードといったアナログな道具で【カンバン】と【タスクボード】を作り、タスクの状況やボトルネックを見える化していきました。

これにより「次に何をしないといけないのか?」「ボトルネックは何か?」ということが見えるようになりました。このカンバンを前にして会話でチームのコミュニケーションが増え、プロジェクトの進行やタスクの状況確認を自律的に協力して進めていけるようになりました。

カンバンとタスクボードなどを使っての見える化

ふりかえりでの改善サイクル

開発チームがより上手く開発できるようになっているかを定期的なフィードバックを得て、どういう改善をするかを考える場が必要でした。そのために「うまくできたことはなにか?」「もっとうまくできることはなにか?」「もっとうまくするために次になにをすればいいか?」といったことを話し合う【ふりかえり】を定期的に実施しました。

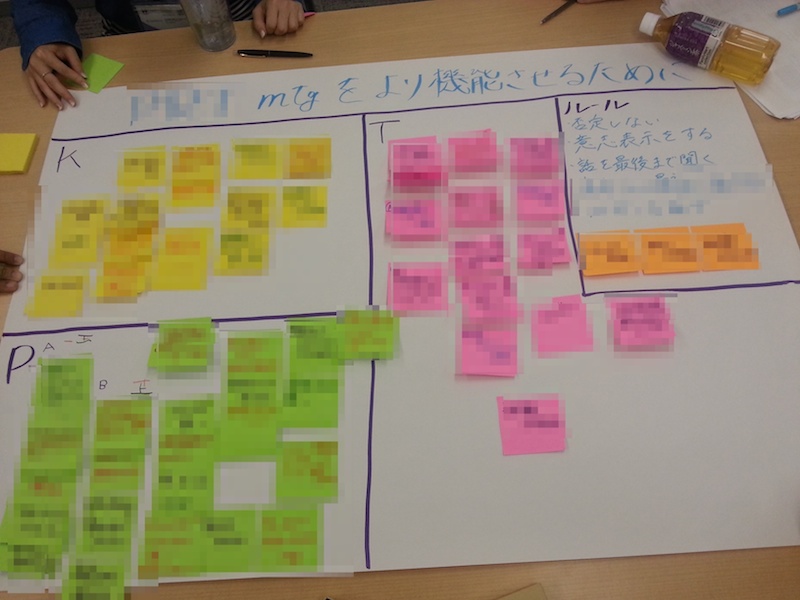

ふりかえりではKPT(Keep/Problem/Try)のフレームワークを使い、1週間に1度実施していました。うまくできたことは習慣として定着させていき、課題に対しては真因を見つけることで対策を実施していくサイクルとしました。

ふりかえり

事業側との対話

事業側と開発チームの間は要件定義書や依頼書のようなドキュメントベースでやり取りされており、そもそも「なぜそれをするのか?」「ユーザーに提供することはなにか?」ということを話し合う機会がなかなかありませんでした。その結果、開発が終わって実際に出来上がってから「自分が欲しいものと違っていた」といったことが起こる問題もありました。

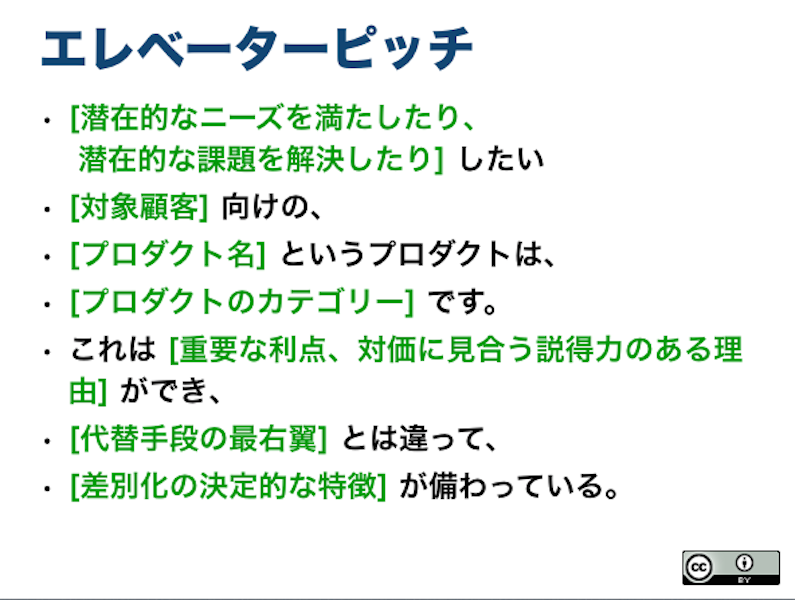

そこでプロジェクトの関係者全員で目標をすり合わせ、1つのチームになってプロジェクトのより良いゴールに向かっていくために、プロジェクトにおける10の質問をまとめた【インセプションデッキ】を作りました。この【インセプションデッキ】を旗印にして、関係者全員で「自分達が進んでいる方向がずれていないか?」「このまま行って目標に辿り着けるのか?」といったことを見据えながら進めることができました。

インセプションデッキの1つエレベーターピッチ

小さなチームへ

当初開発チームは10人が1つのチームとして動いていました。そのチームの大きさ故、ややもすると若手がベテランに依存したり、他の人のタスクを積極的に取ってチームとして協力して進めていくことに消極的なメンバーもいました。そこを改善するため3人1組の小さなチームにし、それぞれでプロジェクトを進めていくようにしました。

3人1組になった結果、1人1人が担う役割が広がり、意思決定の場面も増えて、それぞれに「自分がしなければ」という責任感や積極性が芽生えて来ました。また自分達がプロジェクトを進める経験をしたことで、これまでベテランに任せがちだった開発チーム全体の改善に対しても意見を出し、アクションするようになってきました。

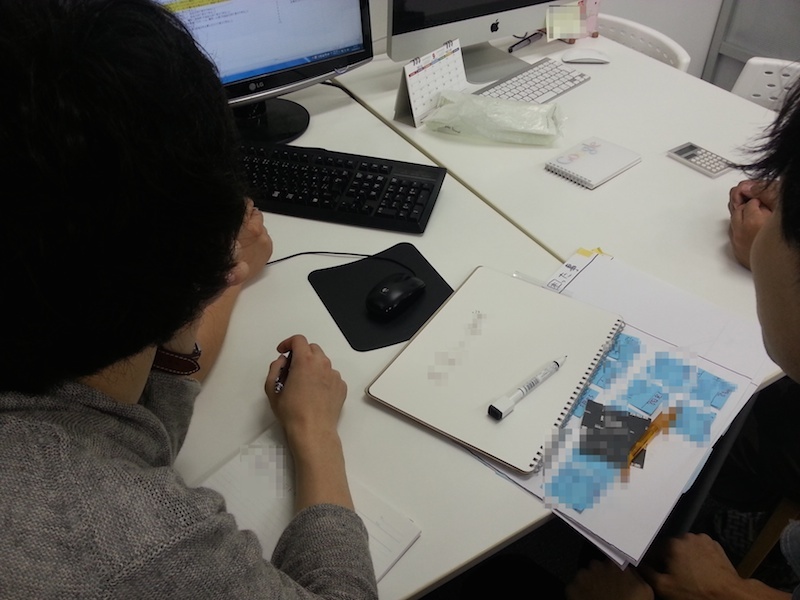

小さなチームでの朝会の風景

この現場コーチを担当して

今回、クライアントから次のような意見があがりました。

- これまでのやり方や進め方に外部のフィードバックを得られ、改善できたのが良かった

- 厳しいことを言われることもあるが、結果として自分の仕事への接し方を見つけ直すことができた

- 自分達が勝手に制約を作ったりして線を引いてしまっていることが分かった

またオズビジョンさんのブログでも取り上げていただきました。

最初は色々なことが初めてで戸惑ったり、なかなか上手く開発できないこともあった開発チームですが、今では事業側と一緒になって課題を解決するサイクルが早くなっています。

また「ギルドワークスから教えてもらう」よりも「自分達で課題を見つけ、その課題に対して対策を考え、試してみる。それに対してよりよいやり方などをギルドワークスと一緒に考える」という自律的に動くという姿勢が強くなっており、オズビジョンさんのビジネスを加速される原動力の1つになっています。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない