- #受託開発

ラーニング・アントレプレナーズ・ラボ

「ビジョンを共有するアジャイル開発だったから、できた」

〜前例がない起業家メンタリング支援ツールを、短期集中で完成させる〜

プロセス志向シードアクセラレーターとして起業家を支援するラーニング・アントレプレナーズ・ラボは、大学での起業家教育のため、起業家メンタリング支援ツールをギルドワークスの協力のもと開発した。

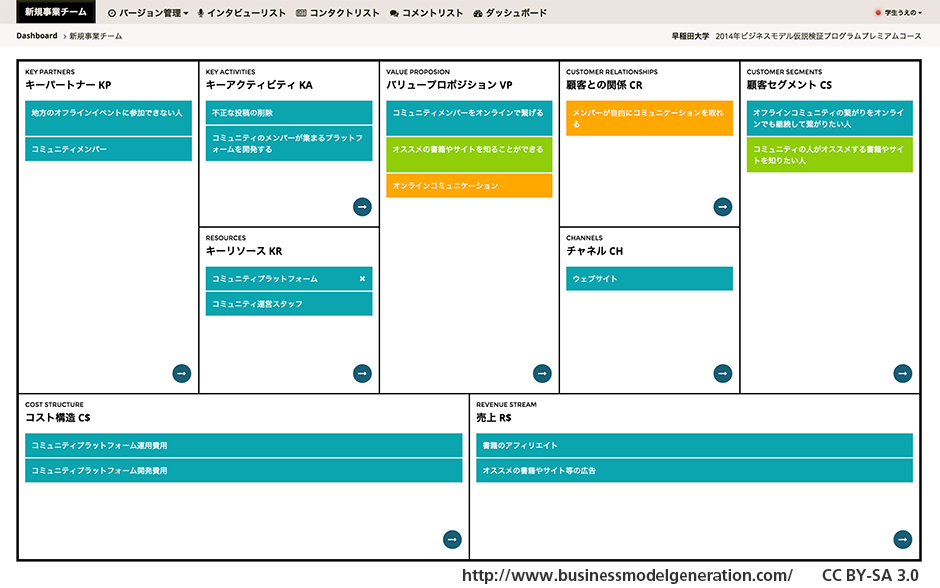

このツールは、リーンスタートアップの理論に基づき、BMC(ビジネスモデルキャンバス)をウェブ上で共有する。このツールに前例はなく、最初は明確な仕様もなかった。だが、ギルドワークスによる、「ビジョンを共有した上で最短コースでアジャイル開発手法を適用する」進め方によって、実質約2カ月という短期間での開発に成功した。

ラーニング・アントレプレナーズ・ラボでは、文部科学省が全国13大学で推進する起業家向け教育制度である「EDGEプログラム(グローバルアントレプレナー育成促進事業)」の一環として、早稲田大学と大阪大学で起業家向けの講座を受け持つ。この起業家教育の現場で活躍中なのが、ギルドワークスが協力して開発した起業家メンタリング支援ツールである。

このツールを使うことで、起業の新手法として注目が集まるリーンスタートアップの理論に基づきビジネスモデルを一望できるBMC(ビジネスモデルキャンバス)をウェブ上で共有でき、グループ内での議論も共有できる。いわば起業家メンタリング支援のためのグループウェアを開発したのである。

起業家メンタリング支援ツールといっても、お手本となる前例がある訳ではなかった。

最初にあったものは、リーンスタートアップの理論的な枠組み、それに起業家へのメンタリングを実践してきたラーニング・アントレプレナーズ・ラボのメンバーである飯野 将人 氏、堤 孝志 氏らに蓄積された経験、そして「思い」だ。このような漠然とした段階から、短期間での試作と修正を繰り返すことにより、モヤモヤした要求を形がある実装に落とし込んでいくプロセスを実施していった。

ビジョン共有、仮説検証、アジャイル開発

今回の開発プロジェクトの進め方は、一般的な受託開発とは大きく異なる部分がある。とはいっても、予算と納期が事前に決まっている点は他の受託開発と同じだ。今回適用した開発手法のスクラムや、開発フレームワークのRuby on Railsも、今では特に珍しいものではない。

通常の受託開発と大きく異なる点とは、

(1)ビジョンの共有

(2)仮説検証

(3)1週間ごとにレビューを行う開発手法

である。

ビジョンの共有

1番目のポイントの「ビジョンの共有」について、ギルドワークス代表の市谷 聡啓 氏は次のように話す。「ただ言われたものを作るのではなく、ビジョンを共有して“自分ごと”として作りたい」。

1番目のポイントの「ビジョンの共有」について、ギルドワークス代表の市谷 聡啓 氏は次のように話す。「ただ言われたものを作るのではなく、ビジョンを共有して“自分ごと”として作りたい」。

そのため、ギルドワークスの通常の進め方では、「価値探索フェーズ」を設けて、「何を作るのか」「何を作るべきか」に関して徹底的に詰める。

ただし、今回の案件に関しては、この価値探索フェーズは省略できた。

省略できた理由は、ラフな合意が取れている状態から開発に着手したためだ。ラーニング・アントレプレナーズ・ラボのメンバーは、市谷氏らが創設した開発者コミュニティ”DevLOVE”の勉強会やサービスローンチ合宿に講師として参加したことがある。また市谷氏自身もBMCを活用してきた。

つまり、起業家メンタリング支援ツールに関して「何を作るのか」「何を作るべきか」に関して、開発に着手する以前からビジョンの共有ができていたのである。「どういうものを作るのか、最初の段階で構想はあった」(市谷氏)。

仮説の検証

2番目のポイントの「仮説検証」とは、仮説を形にして検証するプロセスを繰り返していく考え方だ。

顧客が求める仕様をただ実装するのではなく、「何を作るのか」「何を作るべきか」の段階から仮説を立て、実装し、顧客に見てもらい、検証していく。つまり開発プロジェクト全体が「顧客が本当に必要としているもの」を探り当てるための仮説検証の性格を持つ。

今回の起業家メンタリング支援ツールの開発でも、仮説とその検証を繰り返しつつプロジェクトを進めた。完成後も、講座で活用した知見によるフィードバックを反映し続けている。

1週間ごとにレビューを行う開発手法

3番目のポイントは、予算と納期が決まっている受託開発の枠組みの中で、1週間ごとにレビューを行う開発の進め方である。

3番目のポイントは、予算と納期が決まっている受託開発の枠組みの中で、1週間ごとにレビューを行う開発の進め方である。

開発に着手した段階で、まず予算、納期、求められる機能に関するラフな見積を立てる。開発が進むにつれて、欲しい機能を全部実装するのではなく取捨選択するか、さもなければ予算、納期を変更しなければならない局面にさしかかる。「そこで必要な機能を取捨選択して無駄なく実装していくため、1週間ごとのスプリントレビューで仕様を合意していった」(市谷氏)。こうした、シビアな判断をする局面では、前述したビジョンの共有ができているかどうかが、開発プロジェクトが成功するかどうかの境目になる。

今回、発注者側の立場となったラーニング・アントレプレナーズ・ラボの堤氏は次のように話す。「モヤモヤを形にすることは難しい。そこを1週間の期間で形にしてくれた。短いサイクルでやってもらうことで、前例がないツールの開発を比較的スムーズに進めることができた」。

堤氏はこうも言う。「アジャイル開発でなければ、作れなかった。最初の段階から『こんな画面が欲しい』と仕様を確定させることは無理だった。ものを作ってフィードバックをもらうやり方だから、できた」。

同時並行で進む複数の起業プロセスを管理

この起業家メンタリング支援ツールの役割を一言で表現すると、「ビジネスモデルを共有する」ことだ。BMC(ビジネスモデルキャンバス)は、ビジネスモデルを一望できるように工夫された図式である。

それまでの講座の進め方では、「PowerPointでBMCを作成して紙で共有する」、あるいは「メールに添付する」といったやり方で進めていた。だが、このやり方は限界が近づきつつあった。

ひとつの問題は、「その場に集まった人々で共有する」ことに留まりがちなことだ。その場に居合わせない、遠く離れた人とビジネスモデルの議論を共有するには、システム化した方がいい。

もうひとつの問題は、メンターの負担が大きくなりすぎることである。2つの大学で、それぞれ同時に10チーム前後のチームがビジネスモデルを作り、何十人もの受講生が議論を繰り広げる。メンターは、これらの議論を並行して把握し、指導しなければならない。そのため「メールボックスがパンクしてしまう」事態となっていたのだ。

ツールを活用している現在では、このような困難は解消できている。「大学ごと、講座ごと、チームごと、話題ごとに見ることができる。効率が良くなった」(堤氏)。

複数のチームが起業のプロセスを経ていく様子を、ツールにより一括して管理できるようになったのである。

インタビュー内容への議論をツールで支援、共有

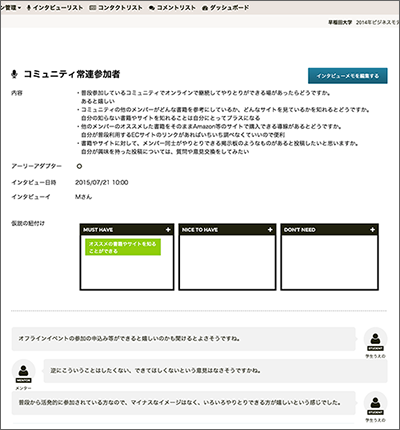

リーンスタートアップによる仮説検証志向の教育の現場で、受講者にとって最も大変なプロセスの一つがインタビューである。ビジネスモデルを練り上げる過程では、まず仮説を立て、それを確かめるために想定顧客に近い人々へのインタビューを繰り返す。

「付き合いがない人、見ず知らずの人をつかまえて、話をする。それだけでも大変だが、それをたくさん実施する。時間も労力もかかる」(堤氏)。

「付き合いがない人、見ず知らずの人をつかまえて、話をする。それだけでも大変だが、それをたくさん実施する。時間も労力もかかる」(堤氏)。

4〜5人から構成するチーム1組につき、約50件のインタビューをする場合もある。チーム数は10〜20組になる時期もある。数百件のインタビューが短期間に集中する規模感である。それぞれのインタビュー内容は「インタビューメモ」としてBMCに関連付けて記録する。それぞれにメンターがコメントし、チーム内での議論が展開される。そのため、ツールにはディスカッションフォーラムの機能が求められる。

飯野氏は、議論の蓄積が重要な理由を次のように説明する。

「複数のメンバーが議論をして、(アイデアを)叩いた過程が、グループウェアを通じて共有されると相互学習につながり、学習はもとよりビジネスモデルの仮説検証が加速するのだ」。インタビューメモに対して、メンターと受講生との白熱した議論の書き込みが続くのだが、この議論を保存、共有できることが今回のツールでは非常に重要だった。

「このツールがあればチームの中での情報共有もできるし、チームと講師のインタラクションもお互いに見える。ダッシュボードを見れば、複数のチームで、それぞれが何件のインタビューを実施したかが比較できる。実は、ここが競争心を煽り、チームが“燃える”ポイントになる」(堤氏)。

起業家メンタリング支援ツールは、情報を共有して効率を上げただけでなく、情熱を共有して増幅するツールとしても機能しているのだ。

前例がなく、明確な形もなかったツールを短納期で完成させる

以上見てきたように、起業家メンタリング支援ツールの概要は、ビジネスモデルを一枚の図式で表現するBMC(ビジネスモデルキャンバス)、ニーズ検証のためのラーニング・アントレプレナーズ・ラボの独自フレームワーク「ニーズのメカニズム」「価値顧客シート」と、それに使い勝手よく統合されたインタビューメモ、そのディスカッションを管理するツールとして落とし込まれていった。

開発期間は実質2カ月足らずだった。2014年10月から開始し、納期は翌2015年1月末である。実際には、2014年12月末には実質的に完成していた。前述したように、1週間という短い期間での試作と修正の繰り返しを繰り返す開発スタイルにより、短期間での開発を成功させた。

このような短期集中の開発プロジェクトでは、発注者側ものんびりとはしていられない。短いサイクルで作られる成果物を、直ちに評価し、フィードバックしていかなければいけないからだ。

この開発プロセスを振り返って、飯野氏は「結構、お尻を叩かれながらやりました」と笑う。堤氏は「全体を一発でアクセプト(承認)するより、小出しにしてもらった方がアクセプトしやすい」と話す。「一週間ごとに、細かな検収が必要。そこで『これでいいのか』と真剣に考える。このやり方なら、余計なものをお願いしようということにはならない」(堤氏)。

この開発プロセスを振り返って、飯野氏は「結構、お尻を叩かれながらやりました」と笑う。堤氏は「全体を一発でアクセプト(承認)するより、小出しにしてもらった方がアクセプトしやすい」と話す。「一週間ごとに、細かな検収が必要。そこで『これでいいのか』と真剣に考える。このやり方なら、余計なものをお願いしようということにはならない」(堤氏)。

アジャイル開発の特徴のひとつは、発注者を巻き込まないとうまくいかないということだ。

今回開発したツールは前例がなく、最初ははっきりした仕様もなかった。それを短期間で完成させた背景には、発注者側であるラーニング・アントレプレナーズ・ラボの情熱と関与が欠かせなかったのである。

ツールの完成後は、大学での講座で活用するとともに、さらに継続して改善を続けている。飯野氏は「いわゆる永遠のベータ版です」と表現する。飯野氏はこうも語る。「リーンスタートアップの手法もこのツールも、ある段階で完成するものではない。試行錯誤のやり方自体を試行錯誤しながら、進化を続けている。ツールも進化していく」。

前例がなく、しかも変化しつづける起業家メンタリング支援ツールを作る今回の挑戦は、従来型の受託開発の進め方では無理だった。ビジネスモデルの仮説を検証するツールの「あるべき姿」を、やはり仮説の検証を続ける形で作り上げる──これは、クライアントと作り手が一体となって進める開発でなければなし得なかった成果なのである。

* この記事は、2015年8月に実施したインタビューに基づいて制作しました。

* 本記事中に記載の内容は掲載時点のものです。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない