- #開発現場コーチング

株式会社オズビジョン

お客様インタビュー 株式会社オズビジョンCEO 鈴木良様 第1回

開発チームを強化するために頼んだ現場コーチ。CTO代行を任せるほど信頼した理由とは?

2007年にポイントメディア事業からスタートした株式会社オズビジョン様。経営、企画、エンジニアなどのコミュニケーションに壁を感じていました。そこでギルドワークスの現場コーチが入ったところ、何がどう変わったのか。CEO鈴木様にお話をうかがいました。

問題をきちんと整理してくれた

中村:2014年4月にギルドワークスを立ち上げ、最初にお会いした6月ぐらいから2016年9月末まで私がオズビジョンさんの現場コーチをさせていただきました。

鈴木様(以下敬称略):どんどんプロダクトを作っていきたい、チームの開発力を強化したいという狙いでリーンスタートアップを導入しようとコンサルタントに相談していたところ、そのコンサルタントの方に紹介してもらったのが最初の出会いですね。

最初に社員の何人かと会ってヒアリングをしてもらった結果を「現象」と「その原因」や「ボトルネック」といったことを1枚の図に整理されたのを見て「すごいな、一緒にやりたいな」と。

-当時はどんな問題があったんですか?

鈴木:開発スピードが遅い、開発者と依頼者の間に溝がある、戦略の話がなかなか実行できないなど、自分がエンジニアではないこともあり、どうすれば解決すればよいかわからないこともあって。そんな中、問題を体系的に説明されたことが初めてでお願いしたいと決めました。

中村:「依頼内容が曖昧」といった事象の状況や原因を深掘ったり、さかのぼると、チームとしてのミッションがわかっていない。なぜやるのかが見えず作業になってモチベーション上がらない。そしていつしか単なる作業者になってしまっているという流れが見えてきました。

鈴木:初めてうちの現場を見た時の印象ってどんなでしたか?

中村:「あーヤバイ」という印象でした。自社サービスが成長しており、会社自体も悪くない、経営側もムリを言うわけではなく歩み寄ろうとしている。一見、エンジニアにとって恵まれた環境のように見えました。一方、エンジニアには「言われたことだけやろう」という意識が見え隠れしました。他の現場で無理解と戦っているエンジニアを見てきた経験があるだけに「なにがこうさせているんだろ?もったいない」と憤りに近いものがありました。

ひとりひとり接すると、人が良く、ポテンシャルが高い方もいました。ただ、企画チームなどの依頼者と話す時に壁を作って「ここまでしかできません」「やってみないとわかりません」などと言う感じでした。

鈴木:ギルドワークスさんが、紹介されたコンサルタントの人に「この会社を受けていいのか」と相談した、と聞いたんですが?

中村:ギルドワークスとして受ける意思があるかという話は社内でしました。ヒアリング結果を見て、「これは何から何までやることになる。片手間ではなく本気でやる必要がある」という感覚はあったので。

鈴木:(この話があったのは)まだ会社作って2ヶ月目ですよね。中村さんは大阪にいて、はじめてのクライアント、しかも週2、3日も東京の現場にやってきて全部変えなければいけないという…けっこう悩みますよね。

中村:月1回やってきて良いこと言って、何回かすればおしまい、というのもできたかもしれませんが、期待されているのは違うのはわかっていました。ガチでやってみないとわからないし、やってみてお互い気に入らなかったら2、3ヶ月で終わるだろうし、相性が合いそうなら続く…と最後は腹をくくりました(笑)

当時、何が自分たちのバリューかハッキリとはわからなかったので、それこそギルドワークス全員で入れ替わり立ち替わりお伺いしていました。

鈴木:後半は、現場コーチ以上に役員みたいな感覚でCTO代行という形になり、あれもこれも相談しましたね。

中村:組織づくりという点から、どういう人を採用すればいいか、会社のプレゼンスを上げるためにどうしたらいいかなどやりましたね。エンジニア目線でオズビジョンさんの採用ページへのフィードバックや改善もしましたし。また自分がエンジニアコミュニティを主催していたこともあり「エンジニアが外の世界を知る」ことの大切さを知っていたので、そういう話もしました。本当に色々なことをディスカッションし、取り組んでいきましたね。

両方の文脈がわかるから信頼できた

鈴木:その最初の状況から、現状まで改善させる中でどんなことに気をつけていたんですか?

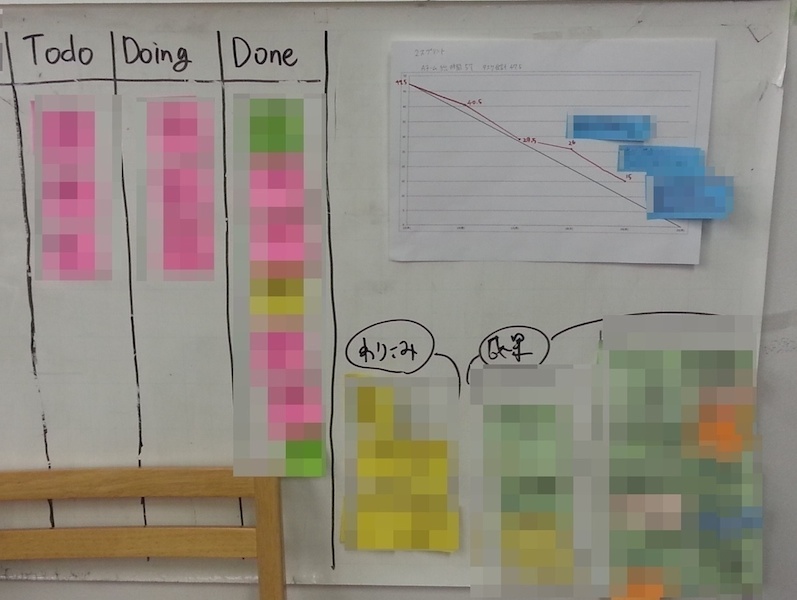

中村:まずは現場のやっていることを徹底的に自分達で「見える化」することを意識してコーチをやっていました。当時は「計画をうまく立てることができる」「ふりかえりをして改善する」などの前に「見える化」されていませんでした。

そのことで、何をやろうとしているか、やっているかといったことが誰からも見えておらず、信頼関係もできていませんでした。仮に期日に遅れるとしても、遅れることがわかれば対処できるのに、それを伝えようとしない。しまいには遅れた理由を人のせいにする。そうなると信頼されないですよね。

鈴木:まず自分たちの課題がわからないと改善できないですもんね。

中村:若手に素直な人が多かったので「まずはやってみよう」と動き出すことができたのはよかったです。

また、すでに退職されましたが鈴木さんの右腕の山本さんがコーチする雰囲気作りにすごく関わってくれたのも大きかったです。そういうのも含めて鈴木さんがギルドワークスを信頼してくださっているのが社内に伝わったのか「なんかよくなっていきそうだ」という流れがちょっとずつできてきました。

鈴木:どういうところが問題だと思っていてそれをどう伝えるかというのは、開発の現場の理解、経営の視点の両方をわかっていないと難しい。ギルドワークスさんは両方の文脈がわかる。そこが今まで会ってきた色々な開発会社とか技術コンサルの中で一番ずば抜けていると思いました。

中村:ありがとうございます。

最初は開発チームだけを見ていたのですが、企画チームにも課題はあったし、組織全体にもありました。現場コーチとして仕事の範囲をここまでなど決めていたわけではなく、現場の皆さん、鈴木さんと話をして試行錯誤していく中で色々広がっていきました。その中から「正しいものを正しくつくる現場を増やす」というギルドワークスの現場コーチのミッションもできあがりました。

鈴木:本当に開発力を上げるためには、開発チームだけじゃなく、彼らを取り巻く環境、マネージメントのことを経営層のレイヤーで話をしたり意思決定をしていかないとやっぱり変わらない。他のチームとの話や自分と経営レベルで今後組織をどうすべきかという話もしたかったのでCTO代行までお願いしました。

中村:CTO代行になろうと思っていたわけでもないですが、開発の現場だけでなく、組織全体が変わらないとビジネスは成長しない。ギルドワークスの大事にしているキーワードである「越境」を踏まえると、(CTO代行を)やって行くのが当然と思いました。

正しい姿を見せるために、恐れずに踏み込んでいった

中村:オズビジョンさんは現場コーチとしては最初のお客さんで、当時はどこまで踏み込むべきか分からなかったこともありました。ただ鈴木さんに信頼していただいたということもあり、「正しいものを正しく作る現場を増やす」をミッションにして行けるところまで行ってみようという、そして踏み込んで越境していこうと思いました。

その点で、大分、叱ったりもしました。現場コーチは基本的にコーチングの色が強く、自分で考えて答えを見つけてもらうことが中心ですが、オズビジョンさんとの関係、CTO代行という点で「もし私がオズビジョンの事業を預かる人間だったらこう言うだろう」と想定してふるまったこともありました。

鈴木:ある日のこと、割と大きめのトラブルが発生していたのに、「そろそろ帰ります」というチャットが流れてきた。慌てて、残っていた若手に「どうしてトラブルがあるのに帰ろうとしているの?上長は何て言ったの?」と聞いたら「上司から『一旦今日は終了しよう」』と言われた」と返ってきたことがあって…。

中村:東京から大阪への帰りの新幹線でそれを聞いて、新大阪に着くなりその若手に電話して「自分がユーザーだったらそんな運用をやっているサービスを使うか考えろ」と上長を呼び戻させました。厳しいことを言うことへ躊躇はなく、正しいものを正しく作れる現場になってほしいというのがすごく強かった。

鈴木:早い段階からすごく信頼させてもらった。中村さんは視点が同じなんですよね。

経営者としては、とにかく事業をよくしたい、というゴールがあり、手段としてどう開発すべきかがあります。それと同じ視点の会話ができるので、自分としては本当に取締役がもう一人できた、という感じなんですよ。同じレイヤーで話せる仲間、同志がようやくできた。開発と経営をつなぐことができる人に初めて会えたという感覚があったので、そういう意味で信頼関係を築くのは早かったですね。

中村:私はエンジニアリングを好きですが得意ではなかった。それよりいろいろな視座に立てて、それぞれの立場の人にうまく翻訳して伝えることが武器でした。エンジニアの視座から出ている言葉を、経営者である鈴木さんに理解してもらうために動くこともしました。それが目の前の相手の言葉に合わせて話すということですね。

同時に「正しいものを正しくつくる」のもとにダメなものはダメ、おかしいものはおかしいと言っていたし、ごまかしはしなかったです。

鈴木:志が高いと言うか「正しいものを正しく」という理念を本当にガチでやろうとしていますね。

仕事をする意義

中村:鈴木さんと何度も話しましたが、ギルドワークスはWhyのないことはやらないようにしています。お客様からお話を頂いた時に「ギルドワークスとしてなぜするのか?したいのか?」という想いがないと、情熱を持って踏み込むことができないし、越境できない。ええこと言って「じゃあ後はよろしく」では面白くもないし、現場もそれだけでは変わらないので「Why」がある限りやり続けたいし、それがなくなった時がある意味潮時かなとずっと言ってました。

-オズビジョンさんの現場での「Why」とは何ですか

中村:色々ありますが、真面目というか、「もっと良くしたい」という気持ちがあったこととそのために一生懸命やろうとしてくれたことはその1つですね。

鈴木:ギルドワークスさんを求めていたんだと思います。メンバーに温度差もありましたが、本当に求めていたので、自分も含めて、色んなことをどんどんお願いしたんですよね。そういう本気の思いがギルドワークスさんにも伝わったからこそ、応えてくれたんじゃないかなと思っています。

中村:最初は週1回半日ぐらいだったんですが、多い時は週3日間、火~木曜、10時前に来て19、20時ぐらいまで、あらゆるミーティングや場を共にして、いろいろな相談に乗ったり、進むようにいろいろしていました。

鈴木:自分たちが本質的に求めているのは「いい物を作りたい」とか「人々が喜ぶ物を作って達成感を味わいたい」というところで、それがギルドワークスさんの「正しいものを正しくつくる」というミッションの先にあるビジョン、そういうサービスや人が増えたら、世の中もっとよくなるよね、そうやって世の中を変えていくという、真摯な姿勢との親和性はあったんじゃないかなと思います。

中村:価値観は近いと思います。

鈴木:うちもギルドワークスさんも上場は考えていないので、短期的な売り上げよりも「それは誇りに思えるのか」とか「なんのために8時間も使っているんだっけ」というような、仕事をする意義をすごく大事にする習慣がある。そこに親和性があった。だから会話が成り立つんです。

中村:「8時間働いて給料もらえたらそれでいいです」とか「ソフトウェアがどう使われようが俺はコードを書けたらそれでいいです」という人たちだったら、そこまでの「Why」は持てなかったと思います。現場の若い人達は「採用面接で聞いた鈴木さんの理念に惚れた」という人もいるし「サービスをもっと良くしたい」という人もいる。価値観が割と近かったからかなと思っています。

利用者から間違いのように見える動きをしている時に「企画側が決めた仕様なのでこれでいいです」と言うのはおかしい。「利用者が目の前にいたら同じことを言うの?」と何度も言いましたね。

企画者を見て仕事をするのではなく、利用者のお金を一部でも預かっているのだから、企画者と共に利用者の方を見て仕事をしようと。「鈴木さんはそれが分からない経営者ではないので、ちゃんと話し合って下さい」という話も何度もしました。

誰とでも対等に話せる理由

-外部の人だから言えることもあったのでしょうか?

鈴木:上下関係とか査定がないというのは確かにありましたが、それ以上に「志」と言うか「こういう仕事をしたいんだ」という温度感、「正しいものを正しくつくる」という最優先のものがあるので「このクライアントの売上どうしよう」とか媚びへつらいがない。そんな隙がないから対等に行くんですね。

普通だったら、もうちょっと寄りそうというか多少合わせていくじゃないですか。「自分がこう思っているんだけど、クライアントがこれを求めているんだったら契約更新してほしいし、もうちょっとこうしてみようかな」というのがあるじゃないですが。それが全くないですね、ギルドワークスさんは。

中村:表面的なことだけを言うと後悔する。自分が正しいと思っていることを言うところから初めて議論が始まる。またその議論で適当に合わせちゃうと、中途半端なものにしかならないという考えですね。

鈴木:経営者に対しても現場に対してもその姿勢でいるので対等に両方とも話せる、というのが「外部」という以上に要因としてあると感じます。

ひとつエピソードがあって、初めてギルドワークスの社長の市谷さんと飲みに行ったとき、誘ってくれたので「接待なのかな」と思いましたら、全然そんなこともなくて、市谷さんはすぐ寝たんです。「あ、素なんだこの人」と思いました。すごいいい意味で言っているんですが、本質的な価値を届ける以外で、契約を伸ばそうとか、気に入られようとか一切しないっていう(笑)

中村:ギルドワークスはみんなそうですね。基本的に。

鈴木:打てば響く、という感じですね。こっちが本気じゃなかったら、全然響かない。「越境」するために、本気でないヤツにコミットするほど暇じゃないんですよ。めちゃくちゃクライアント持ってますもん、ギルドワークスさん。最近なんかほんと大人気で寂しいですけど(笑)

中村:ありがとうございます(笑)

ギルドワークスを立ち上げた時には、現場コーチがそれほど強みになるかわからなかったんですよ。自分たちはエンジニアなのでプロダクトを作ることやそのマネジメントがコアバリューだろうと思っていたんですね。

今では現場コーチもニーズが多くあり、高い評価をいただいていてありがたいことです。

お互いに手探り状態からスタートした現場コーチ。

相手の文脈を理解し、本気でコミットすることで強固な信頼関係を形成してきました。

次回は引き続き経営者から見た現場コーチの価値について、お話をうかがいます。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない