- #開発現場コーチング

- #受託開発

- #価値探索

ギルドワークス

ギルドカンファレンス2019開催レポート(前編)

2019年9月25日(水)いいオフィス五反田にて「ギルドカンファレンス2019」が開催されました。

今年は13時にスタートして21時過ぎまでじっくり開催。日中と夜の2部構成で、クライアントやギルドメンバーなどさまざまな人々が登壇し、それぞれが自分の言葉で、それぞれにとってのギルドワークスについて語っていました。

この記事ではギルドワークスとクライアントの取り組み、プロジェクトを中心テーマに13~17時に行われた「第1部」の様子をレポートします。

ギルドワークスが取り組んでいるプロジェクトと、クライアントから見たギルドワークス。ふたつの方向性からよりリアリティのあるギルドワークスの姿が伝わりました。

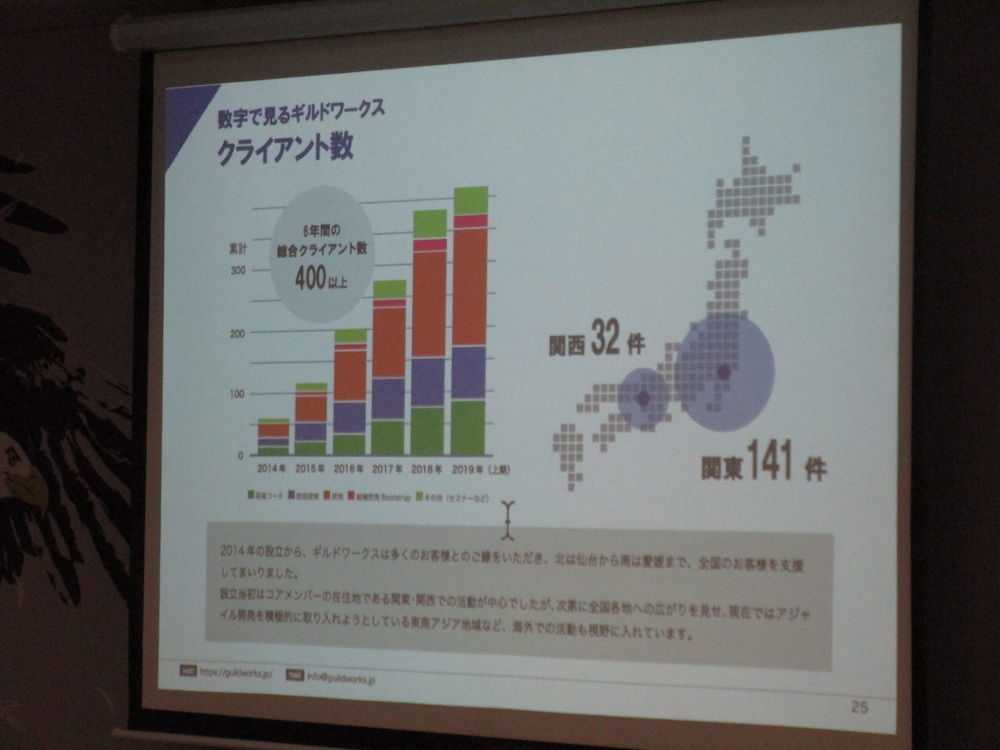

「ギルドワークスの5年間」

「正しいものを正しくつくる」を理念として掲げ、2014年4月にギルドワークスがスタートしてから5年以上。

価値探索・現場コーチ・開発といった事業を主軸として、ギルドメンバーと共に400以上のクライアントと現場に関わり、多くの成果を上げてきました。

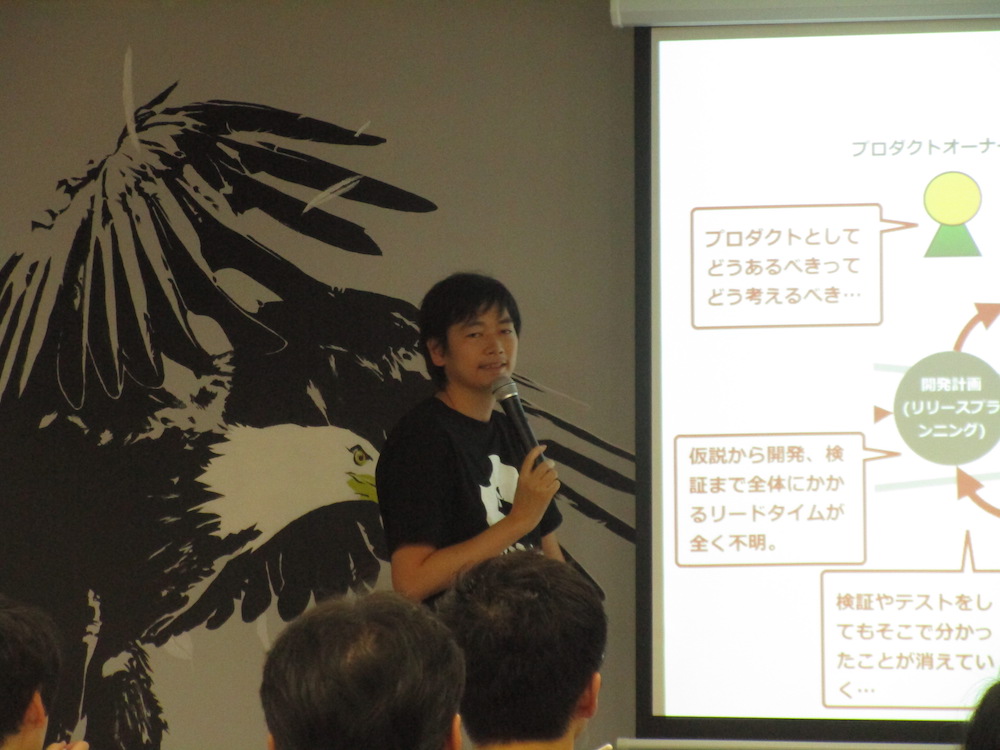

「プロダクトマネジメントツールGuildHubによる仮説検証型アジャイル開発」

(ギルドワークス株式会社代表/株式会社エナジャイル代表/DevLOVEオーガナイザー 市谷聡啓)

引き続き市谷が、これまでの新規事業、プロダクトづくりの知見を踏まえ、ギルドワークスで現在開発中のプロダクトマネジメントツールGuildHubについてお話ししました。抜粋して内容をご紹介します。

プロジェクト管理ツールではなく、あえて「プロダクトマネジメントツール」と呼んでいる理由は、単にプロダクトバックログあるいはタスクを管理するツールではなく、仮説を立てて検証し、わかったことを管理し……というところを統合したものを用意したい。それはまさにプロダクトがどうあるべきかをマネジメントすることなので「プロダクトマネジメントツール」と呼んでいます。

GuildHubはプロダクトづくりにある「分断」に挑んでいきます。その分断とは何か。

プロダクトオーナーは「こんなの作りたい」と思う。だけど、どうやって落とし込めればいいのか、どうすれば開発準備Readyになるかがわからない。

開発チームは、なぜこれを作るのかがわからない。そんな開発でいいものができる気はしないですよね。すごく時間もかかるし、開発者のアイデアも全然引き出せない。

その分断を橋渡しするツールがGuildHubです。

最近の課題感は、学びの蓄積ができていないということです。

せっかく苦労して検証した結果は、チームの中で消費されるものがほとんどで、組織の中で蓄積されていない。

「あの部署でこんな検証していた」が追え「その時にこうだったら、別のアプローチだったらどうなんだろう?」と検討することが全くない。もったいない話です。

ここをやってこそ、企業の強みというか、企業であることの意味だと我々は思っています。ここは取り組まなきゃいけない。

●GuildHubでできること

・更新しやすい仮説キャンバス

どんな観点でプロダクトをおこせばよいか、まずは「最初の仮説はどうやって立てる?」ですね。「こういう観点で考えましょう」を示す「仮説キャンバス」という枠組みを用意しています。

いろいろな人の相手を取り入れる上でも、アナログでホワイトボードとか模造紙に書くことが多いんですが、検証していくと新しい発見が出てくるので、バンバン更新しなければいけない。「デジタル的なものがあるといいな」と思って作りました。

・ユーザー行動フローから開発への橋渡し

仮説を立て、ユーザーインタビューなどで検証して色々わかってくると、ユーザーに使ってもらって、フィードバックを得ようという風に移るんですが、何を作っていけばいいのか範囲を定めたい、キャンバスからどうやって落とし込んでいくのか、という話になります。

いろんなやり方がありますが、ひとつはユーザー行動フローです。ユーザー行動フローでユーザーの行動を時系列で書き出して、必要な機能を洗い出す。ここでは「ユーザーはこんな課題を持っているから、こんなのがあったらいいんじゃないか」という粗い粒度なので、開発はできない。より詳細化・分割化して、開発可能な状態にしていくのがストーリーリスト。機能リストを管理する機能をつくりました。

●これからの展望について

・タイムボックスの設計

スプリントを重ねていっても、ミッションにたどり着くまでの道のりが長い。やはり開発期間中、常に意識高くプロダクトを作り続ける、というのはかなり難しい、そんなに真面目じゃないと思います。

スプリントよりも長いタイムボックスを設けることを考え、それを「ジャーニー」と読んでいます。タイムボックスを切ることによって、自分たちの意識の高め方をコントロールするんですね。

例えば「決済機能追加ジャーニー」とすると、分かりやすい。「この4スプリントぐらいはそれに集中するのか」と、どこに力を入れるかがわかりやすくなる。

「ちょっと荒れてきてるので『技術的負債返済ジャーニー』にしよう」でもいい。キャッチーにすると、ゴールがわかりやすくなります。

・可視化

仮説からユーザー行動フロー、ストーリーリストまでの間の関連を「可視化」できるようにして、「何のために」をわかりやすくしたい。

また検証結果を蓄積するという観点で、仮説キャンバスの対となる「検証キャンバス」を作り、経過から分かったことを、カバーしていくということを実現しようとしています。

何を目指しているかというと、繋げることです。最初は仮説があって、想定ユーザーの行動、課題があって、それを解決するストーリー機能があって、それを基に範囲を決めて、MVPを作る……GuildHubでカバーするのは、これらの関連を維持し続ける。そこに検証キャンバスの内容を追加すると「このMVPは何のため、どういう仮説に対する検証なのか」も管理できるので、仮説キャンバスとの関係性をもっと整理できると思っています。

プロダクト開発のあり方を模索

もうひとつの取り組みとして、チームを動的にするということを実験的にやっています。チームのフォーメーション、役割を動的にして、どんな相互作用をしていくか。

作っていく過程で「今はこの活動が大事だ」みたいな濃淡がある。それに合わせて、得意とする人が得意とする役割を担ったり「俺ちょっと離れるわ」ということをやれた方がいい、そういうことを目指しています。

例えば先月までチームを引っ張る役割は沼田さんだったんですが、9月は彼は別のプロジェクトをやるので、9月だけ僕がやろう、という風に。プロダクトを引っ張っていくリードプログラマーもその時々に合わせて変えています。

そのフォーメーションにもパターンがあるなと思っています。そのひとつが状況に応じて先導役を交代していく雁行開発です。

そのような活動がそもそも何を目指しているのか、に立ち返ると、プロダクト開発のあり方を模索しているとも言えるんですね。

ツールを作りながら、よりよいプロダクトづくりをするためにどうしたらいいのか、何ができるのか、というところ試していく活動でもあります。

機能を乗せていく一方で、あり方みたいなものを、作りながら整理して、また発信できたらなと思います。そういうことを通じて皆様と一緒にプロダクト作りの新しいやり方より良い形みたいなことを追い求めたいと思っています。

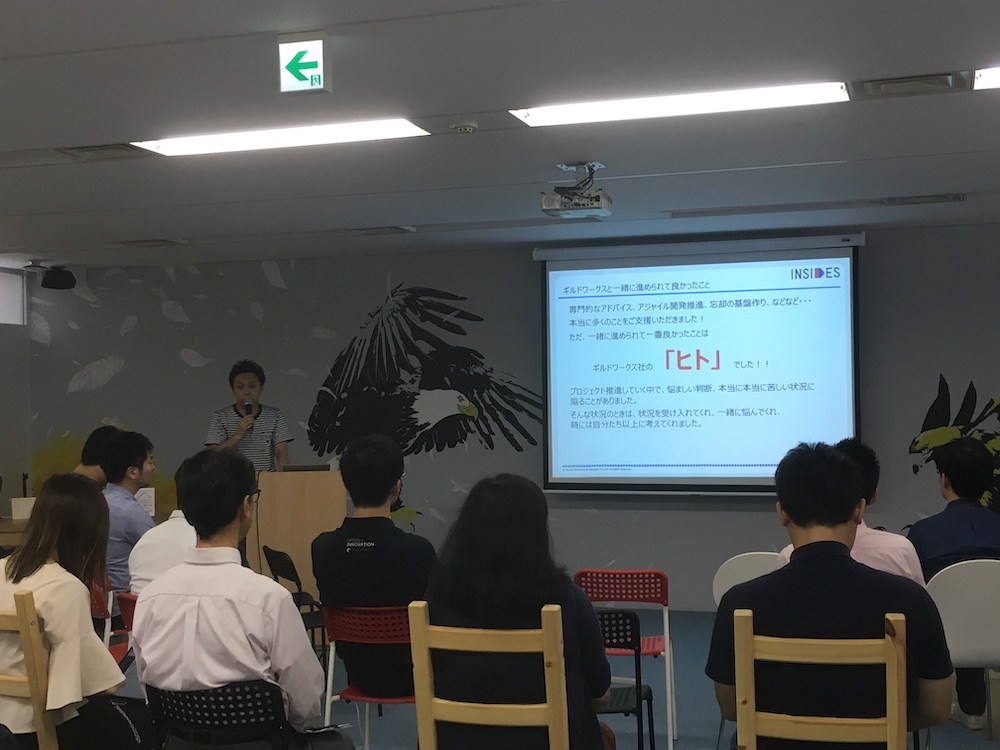

ギルドワークスと推進した新規事業開発 組織を動かす「忘却」「借用」「学習」のマネジメント

(株式会社リクルートマネジメントソリューションズ商品担当リーダー 小川卓也様)

専門家が伴走する組織マネジメントのパーソナルコンサルティングINSIDESの開発に取り組んでいる小川様のチーム。

新規事業を開発するうえで既存の組織の中にある成功パターンや常識を「忘却」し、既存組織の中にあるリソースを「借用」しながら、経験することを「学習」ととらえ、それらの3つのバランスをとりながら、ギルドワークスと共に推進しています。

「ギルドワークスと一緒にすすめられてよかったこと」として専門的なアドバイスなどの支援以上に、ギルドワークス社の「ヒト」と断言していた小川様。

「悩ましい判断、苦しい状況に陥ったときに、状況を受け入れ一緒に悩んでくれ、時には自分たち以上に考えてくれました」という言葉が印象的でした。

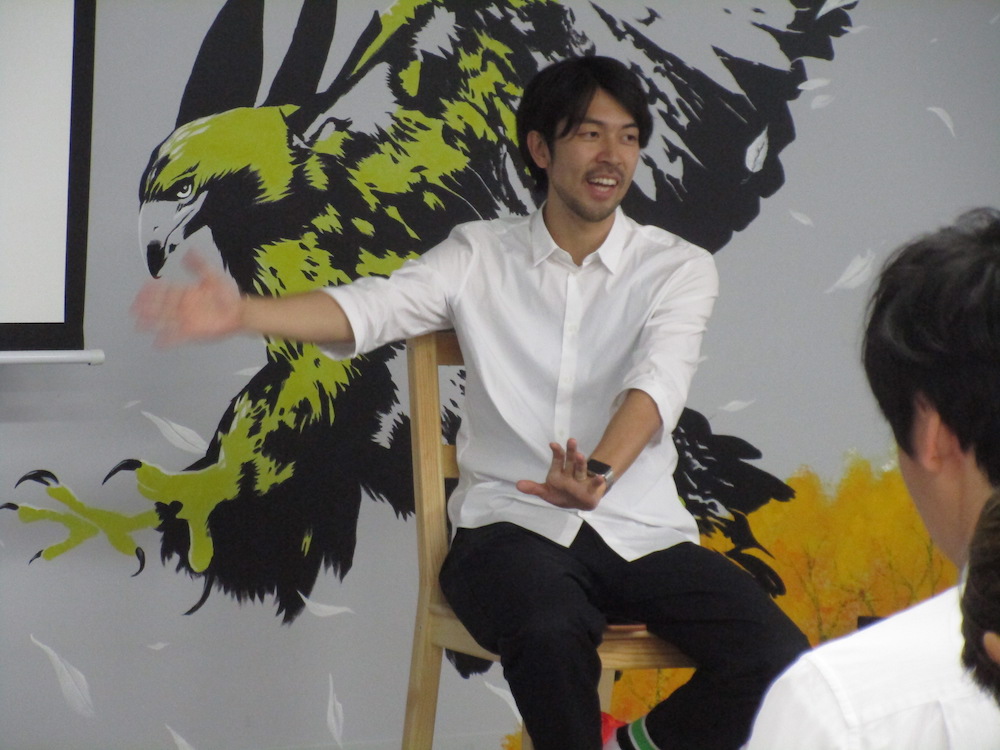

「経営者の観点から見た現場コーチをうまく使う方法」

(株式会社エウレカ執行役員VPofPairsJapan 金田悠希様/ギルドワークス株式会社現場コーチ 中村洋)

交際・入籍者数は20万人以上にのぼる国内最大級の恋愛・婚活マッチングサービスPairs(ペアーズ)。日本版の事業責任者を務める金田様から、執行役員という視座から見た現場コーチの役割や関わり方などをお話しいただきました。

(株式会社エウレカ様の取り組みは「視座を上げてユーザーと向き合いたい」でも紹介しています)。

金田様は「コーチの存在があることでインプットとアウトプットが拡張された」と語っていました。

コーチと執行役員がお互いに見えている風景をすりあわせて組織の全体像が見えてきたり、同じことを言うのでも執行役員が言うのとコーチが言うとでは伝わり方がまったく違う、そういう部分でのコンビネーション、役割分担がひとつの答えだと言えそうです。

「これからのギルドワークス」

第1部のまとめとして、ふたたび市谷が登壇して、今後のギルドワークスについてお話ししました。

第1部、第2部通して参加される方はもちろん、どちらかの方、途中入退場される方などさまざま。それぞれのご都合で自由に参加するスタイルが、多様なメンバーが参加しているギルドワークスらしさが感じられました。

第2部のようすは別途ご紹介します。

写真・文/曽田照子(ライター)

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない