- #開発現場コーチング

株式会社イーシーキューブ

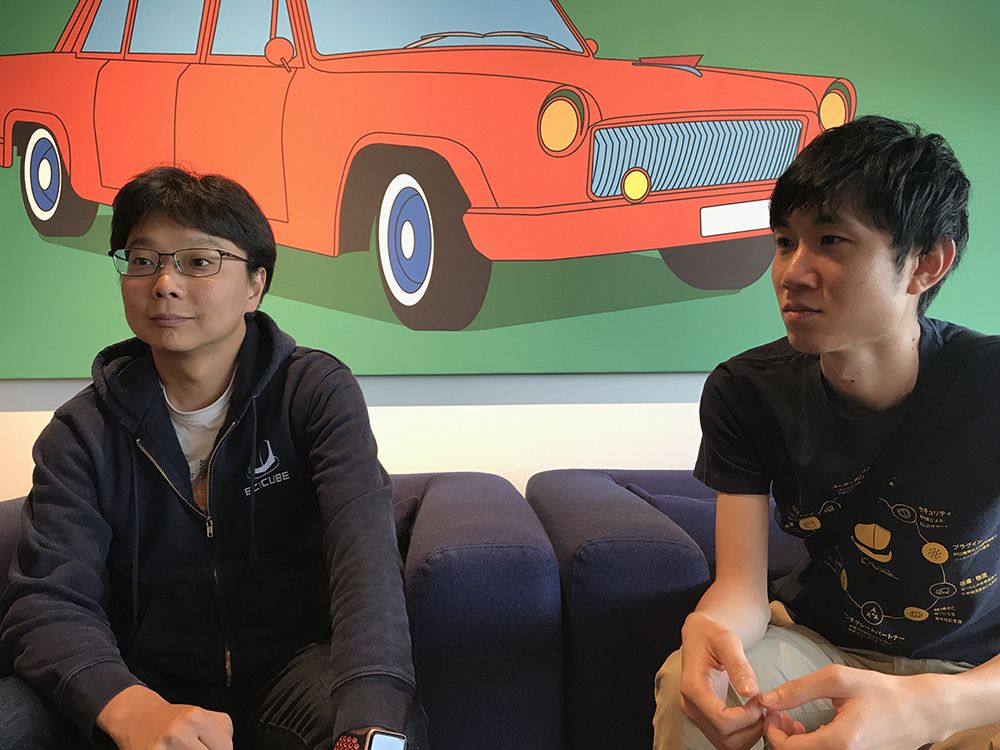

前回に引き続き、オープンソースのEC向けコンテンツ管理システム『EC-CUBE』の開発などを手掛ける株式会社イーシーキューブ様にて、スクラムマスターの遠藤様、社長の金様にお話をうかがいました。

(肩書き、状況などは2019年8月2日当時のものです)

縛りを外して「もっと実験してもいい」という気づき

ーー経営者の立場から感じる現場コーチ導入のメリットを教えてください。

金:経営においてもそうですが、アジャイル開発にも「実験する」ことが重要だと思います。さらに言うと、実験するスピードをどうやって上げられるかが重要で、経営上の一番の課題は、実験できる人をどうやって増やすかだと思っています。自分たちなりの実験のやり方を見出していってもらわなければなりません。

しかしながら、私自身の想いが強くて現場に手を出しすぎてしまう傾向があり、人を育てるのは難しいことも理解しています。

ーーそこで現場コーチの登場ですね。

金:そうです。任せられる現場コーチに参画してもらい、チームの育成や実験力アップに力を貸してもらえるのは本当にありがたい。

だから私も、できるだけメンバーに直接言わないように意識しています。きっと上手く伝えられないだろうし、社長と社員、あるいは先輩エンジニアと後輩エンジニア、社内での立場や関係性が影響して、上手く伝わらない事柄も多いと思うので。立場って変えられないじゃないですか。そこに現場コーチという目的が明確な第三者がいてくれる価値は大きいと思います。

ーーなるほど。でも、遠藤さんにフォーカスしていたんですよね。

金:そうですね。現場コーチスタート当初から、私のテーマは「遠藤にどう変わってもらえるか」で、遠藤が挑戦できる環境にすることにフォーカスしてきました。それは結構早い段階で効果が出たと思います。まずは私に意見してくれて、頼れる存在になりました。もちろん多くの課題を感じているでしょうが、遠藤もチームも課題の質が良くなっています。

私がめざすのは、私に言われたからやるのではなく、「自分ごととして仕事を楽しむ」ことを会社の価値観にすること。スクラムなら実現できると思っているから導入しましたし、実際にそういう振る舞いが少しずつ増えてきています。

ーー遠藤さんの変化をきっかけにチームも変化していますか?

金:間違いなく、確実に変化しています。何なら、私自身も変化していますから。ずっと遠藤への「任せ方」を模索してきたつもりです。それが、コーチ導入で「任せ方」が見えてきた。どうしても仕事を任せるとなると、「全部を任せる」ということになりがちです。

でも、スクラムで仕事や責任が見える化されたことで、一部の業務と責任だけを任せることができるようになりました。さらには「とにかく関わらない」という関わり方から「この部分は少しだけ介入する」といった具合に、業務ごとにメンバーとの関わり方を調整しながら変えられるようになりました。

中村:それぞれの業務や場面ごとに、調整しながら関わり方を変えていくことができているのは良いことですよね。チームメンバーも、全部受けなくてもいいことや一回受けても無理だと思えば返せばいいことを体感できてきたのではないでしょうか。

スクラムで開発チームの社内信用力が向上!

ーー現場コーチ導入により、チームメンバーはどう変化しましたか。

遠藤:各メンバーが、スクラムという自分たちの働き方に興味を持つようになってくれたと思います。不明点を聞けばリアルタイムで返してくれる現場コーチの存在は、スクラムに対する興味を高め、もっと良いものを作りたい、もっと楽しく働きたいという欲望をかき立て、考えたり議論する機会を与えてくれました。

金:言われたものを作れたかどうかよりも、実際の利用シーンを考えてものづくりに取り組むというアクションが増えたのに加え、自分たちで課題に気づけるようになったんじゃないでしょうか。

遠藤:その課題を解消するために、初めてのことにもチャレンジできるようになりました。モブプログラミングがその最たる例で。中には「やってみて、個人的には嫌いだが価値は認める」というメンバーもいますが(笑)

中村:モブプロは食わず嫌いの人が多いですが、やってみないと分からないものですからね。実験癖のあるチームなら「僕も分からないけどやってみようよ」と言える人が出てきて実験まで辿り着ける。実験癖がなければ、誰かひとりが「これ意味あるの?」と言ったら、実験せずに終わってしまう。でも、そこでコーチが「別の現場でこんなことがあったよ」とアドバイスすることで「じゃあ1回やってみよう!」となります。

コーチは背中を押すのが仕事のひとつ。1度実験を経験すれば、次からは自分たちで「ちょっとやってみよう!」と実験してくれるようになります。

ーー現場コーチ導入によって、目に見える変化は起こりましたか。

遠藤:具体的な数字とは言えませんが、開発ペースは安定してきました。チーム外に対してもリリース日程や見積の部分で誤差が小さくなりましたし、「開発チームがその日程、その費用感でできると言うなら大丈夫だろう」的な信用力はアップしたと思います。

金:2019年4月にクラウドサービス『ec-cube.co』を発表しました。従来はパッケージ版のみだったので、改善や新規サービスのリリースを数カ月に1回程度しかできませんでした。でも『ec-cube.co』によって、これまでにないスピード感でお客さまにEC-CUBEの新しい価値を提供できるようになりました。

現在、クラウドサービスでは月2回程度、チームが作った価値を提供できるようになっています。事業全体の数字として表れるのはさらに先ですが、フィードバックサイクルをあげることで価値を高め、新しい価値を小さくても早く届ける文化を醸成していきたい。

ーー最後に現場コーチ導入を検討している方々にアドバイスをお願いします。

遠藤:迷って苦しんで「スクラムは嫌いだ!」となるぐらいなら、早めに来てもらうのが良いと思います。社内に「スクラム開発に取り組んだことがあるけど、うまくいかなかった」という結果だけが残る前に、現場コーチに見てもらいながら本物のスクラム開発を体感してほしいです。

アジャイルやスクラムそのものに対する理解の促進も、コーチが来てくれたことで一気に進みました。

4月頃の自分に言ってやりたいですね、「迷ってるぐらいなら、今すぐ来てもらえ!」と(笑)。スクラムを自分たちのものにしたいと考える開発チームに、現場コーチは必須だと思います。

金:物事を試すなら小さく長く試そうと考えてしまうものです。でも現場コーチは、長くよりも多く入ってもらえばチームへの即効性が高いことがわかりました。

逆に、現場コーチに太く短く参画してもらう形で変化がなければ、それはチームや会社にスクラムの適性がないということです。太く短く参画してもらって早めに判断するのが正解で、その方が予算も付けやすくなりますよ。

スクラムマスターである遠藤様へのアドバイスやサポートはもちろん、経営者である金様とチームのハブとなる役割も担った現場コーチの中村。

これからのスクラムマスターをはじめとする開発チーム、EC-CUBEの成長が楽しみです。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない