- #開発現場コーチング

- #UIデザイン

株式会社リザーブリンク様

クラウド型予約管理システム「ChoiceRESERVE(チョイスリザーブ)」を運営する株式会社リザーブリンク。

既存事業が順調な中でスタートした新規事業プロジェクトに、ギルドワークスの川瀬・佐々木がどのように伴走をしたか。「正しく作る」ための、チームと個人の変化について、POの井出様、デザイナーの松川様と下田様にお話をうかがいました。

##プロセスとしてデザインと開発が完全に途切れていた

--前半「正しいもの探し編」では、つくるべきプロダクトをどのようにして見つけるのかをお話いただきました。後編では、プロダクト開発である「正しくつくる」で起きたことを教えてください。

佐々木:正しいもの探しの検証が1,2ヶ月ぐらいでひと段落して、次に開発に入りました。

すると、チームの課題が浮かび上がってきました。チームには、様々な役割の人が参加します。プロダクトオーナー、デザイナー、社内の開発メンバー、ギルドワークス以外の外部の協力会社の開発メンバーなどです。その時に「ギルドワークスも開発メンバーです」と入っていくパターンもありました。でも「それって違うのかな」と思い、踏みとどまりました。

正直にお伝えすると、私はコーチング的なスタイルはあまり得意ではなく、プレイヤー志向が強いんですね。実際、今も別の開発現場では開発者として入っています。それでも踏みとどまったのは、井出さんから最初に「自分達で新規事業の立ち上げをやりたいんだ」と最初に伺っていたためでした。なので、プレイヤーとしてゴリゴリ入っていくのも、ちょっと違うかなと感じました。

--コードを書かないという選択肢に疑問はなかったのでしょうか?

川瀬:実際のところ、佐々木にはあったと思います。

客観的な立場でありつつ「この現場の正しいって何なのだろうか?」という問いを持って、リザーブリンクさんと一緒に答えを探していくのであれば、佐々木自らがコードを書くという選択肢では今回はなさそうだね〜という話を僕の方からしたんですが、佐々木の方もそうだと思ってくれていたようで、幾度かのやり取りのあと、受け止めてくれたんです。

--実際、直接ではない形で入ってみてどうだったんですか。

佐々木:フェーズとして、α版、β版と開発が進んでいますが、正直α版は大変でした。

--α版のどこが1番大変だったのですか?

佐々木:1番びっくりしたのは、完全にデザインと開発が切れていたんです。「デザインカンプはどう開発に渡るんですか」と聞いたら、渡っていない。デザインとは別に、開発が受け取った機能から考えて新たに画面を起こしていました。つまり、デザインと開発をすり合わせずに進めてしまっていました。

リザーブリンクさんからもほぼ同時に「デザインをどう開発につないでいくか悩んでいる」という声が上がっていました。

実際、どんな開発プロジェクトもデザインと開発の間は難しいです。いくら綺麗なデザイン、絵が描けても、それを実装しないと意味がないのがシステムとしてのUIの宿命です。今回も、システムにデザインを組み込んでいかないといけない。そういったことを少しずつ入っていくうちに実感して、これは大変な仕事になるなと肌身で感じました。

川瀬:一連の開発プロセスの中で、それぞれの役割ごとに思考が断絶している状態でした。既存事業では、すでに画面があるので、そこに当てるなり追加すればいいので、連携は密にはいらないんですよね。

佐々木:はい。しかし、新規事業は全部新規で起こします。デザインフェーズでは、とても綺麗なデザインカンプが上がっていたんです。これ通り作るんだろうと思い込んでいたら、開発で上がってきたものは、プロトタイプみたいな感じで「あれ? どうなってるんですか?」と聞いたら、先程話したような状態だったことがわかった、という状況でした。

下田:うまく合うよう、お互い意識していれば合うんですが、そんな話がされていない状態でした。開発側からすれば「そんなの先に言ってよ、分かってたら作ってたのに」という立場で、デザイナーから見たら「足りないっていわれても先にいってもらわないと全体のバランスがとれない」みたいな立場でした。お互い食い違いがあって大変だったと思います。

--調整するという発想はなかったのでしょうか?

佐々木:補足すると、正しいものを探す仮説検証の段階では横断的にやれていました。正しいものをつくるの段階に入ってからは、エンジニアが中心となって開発をする、次はデザインチームが仕事をする、といったバトンリレーのような感じでしたね。

プロセスとして完全に別個のものになっていました。チームの皆さんが並行で様々なプロジェクトに関わっているのも一因としてあったと思います。まとめると、プロセス上の課題があった、ということだと理解しています。

##チームとしての課題として捉え直す

--それでは、早速プロセス上の課題を対処しにいったのですね?

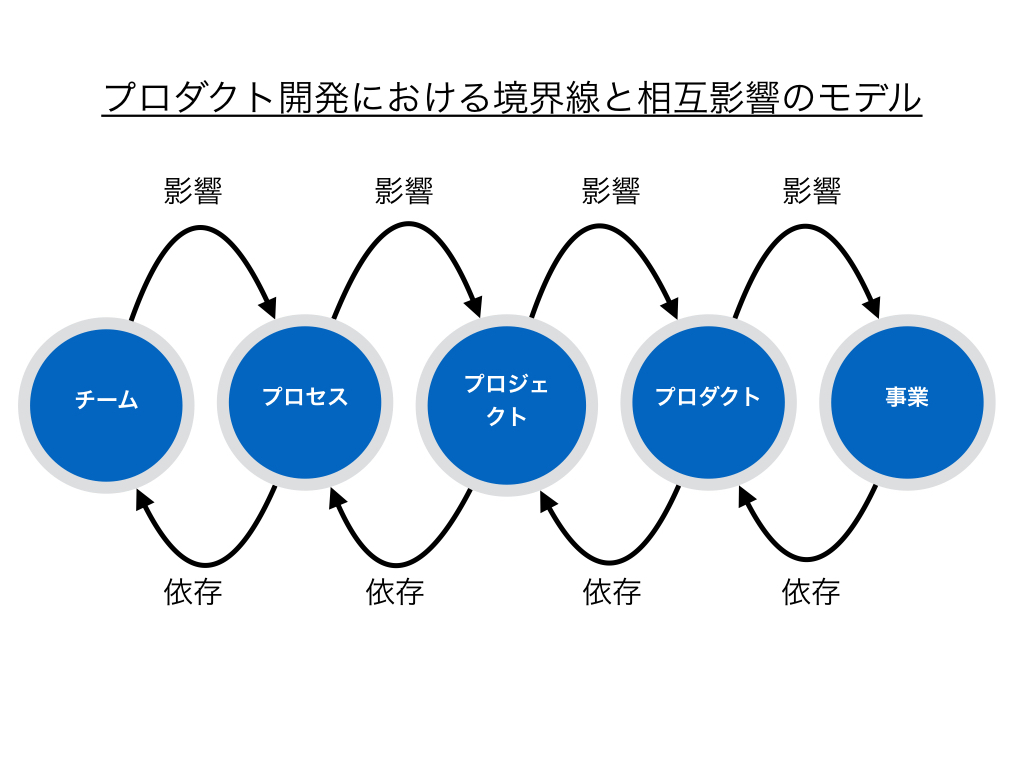

川瀬:いえ、そうしませんでした(笑)このような状態なので、目の前に見えたプロセス上の課題を潰しても「見えていない問題」が次から次に山のように出てくるだろうと察しがついていたからです。手をつけるのであれば「左側(プロセスの手前)のチームの課題まで戻してやらないといけないかもしれない」という話をさせていただいたんですね。

佐々木:チームから「井出さんに聞かないとわからない。」という話が出てきたり、チームとして何を優先するのかがはっきりしていない場面が多々ありました。何を優先するかで、支援の仕方は変わります。

例えば、僕らは「チームを良くしていかなきゃね」と見立ていても、チームが「いや、事業として納期が優先です。」と合意していたら、プレイヤーとして参画した方が納期を達成しやすくなります。逆に、チーム自身の成長を優先するのならば、我々は入らないほうがいい、というように支援のスタイルが変わってきます。

川瀬:ニキビみたいなもので、見えている課題に薬を塗るとか絆創膏を貼るとかは、僕らも得意ですが、ニキビって治ったかと思ったらまた出てくるものじゃないですか。根本的にニキビにならないように治療しないとダメですよね。

今回であれば、開発とデザインの人たちが1つのチームとして成長するという意味での「根本治療」が、リザーブリンクさんには必要ではないかと判断しました。

--ギルドワークスからの提案を受けて、どのように受け止められましたか?

井出:以前から、弊社には「自律的な組織」ではないと考えていたので、なるほどと思いました。

野球に例えると、ポジション名はわかるけど、そのポジションにつく人が担う役割が分からない状況があったんです。

例えば「私はライトです」というなら、ライトの守備範囲を知らなきゃいけないんですが、うちの会社はそれを知らなくても「ライトです」と名乗ればそのポジションにつけるので、周りが困惑してしまうこともありました。

実は「自分の守備範囲はここまで、ここから先はセンターです」という役割が分かっているかが重要で、それが分かっていないと、その役割の間に落ちる球に対して「これは、センターが取るんだよね??」という声出しができないんですよ。私から見て、そんな状況が続いていました。

川瀬:この場合、誰かがあなたの役割はこうだから、ここからここまでをやってねと指示することもできるとは思うんです。

ただ、この現場は、本来的にそちらを志向していない。さらに、本来的には自律的にやれる能力をもった人が集まっていますので、井出さんのような全体(事業・現場の双方)を見通せる人が、現場への指示をずっと出しつづけるのは何か違うよねと思っていました。

井出:ビジネスと開発とデザインと3つの円を描いて、円の重なり部分が濃いほどチームは強い。組織として重要なのは、重なりをいかにチームとしてデザインできるか。あの時は分離していたので、テコ入れしないと絶対に交わらない状況だったんですよね。

隙間という課題は、ライトが感じて取る範囲なのかセンターが取りに行くのか、それぞれのポジション側の人間が判断しないといけません。それに改めて気づけたのは、僕は大きかった。なので僕の歩み寄りとしては「お前ライトだからどうこう」ではなく、今のポジションでもっと領域を広げたりとか、どこが重なる部分なのかも重要なのかなと。

進め方・プロセスとしては、今回のように開発側先行で作ってもいいと思います。その場合は、開発側から「ここから先は僕らの領域じゃないんで、入ってもらえないと試合に勝てないですよ」と発信できればいいんですが、まだそこまでには至っていませんでした。

なぜかというと、今までは「終わりました。私の守備範囲では大丈夫です。」で良かったからです。「いや終わってないから」と、全体を見る立場の僕は思うんですが、そこの繋ぎができなかったのかなと思いました。

川瀬:我々のような支援者としても、井出さんのようなマネジメントとしても、チーム本来の能力が発揮できるような場にすることが使命です。各々の隙間を埋めたり、先を見通して動いていく、そんな自律的に動けるチームにしていけないかという問いを我々の中でもてたことは、この後の「いい感じの状況」をつくることに繋がっていきました。

##合宿でお互いの思考をなじませていく

--具体的にはどのようにして進めていったのでしょう?

川瀬:形としては「全員集まっての合宿をやりましょう」という話が成立しました。具体的なアクションとして、チームの内側で期待をすり合わせていくこと、その過程でそれぞれが何を果たすべき人なのか明確にする必要がありました。

さらに、チームの外側でプロダクトの方向性はどうあるべきか目線を一緒にしていく必要がありました。チームの内側としても、外側としても「あるべき」を共有できる状況になることで、自律的に動いていくチームに仕上がっていきます。

このような過程を経て、初めて自然と「声かけ」ができますが、日々の業務の中だと忙殺されてしまってワークの効果がでにくいという側面があります。そこで、投資対効果の大きい合宿という形をとらせていただきました。

--合宿をやって開発メンバーとデザイナーの間の境界線に変化はありましたか?

松川:正直、すぐにはなかったですよね。ただ「このサービスはこれが大事だよね」を全員で決めたことが、話をする土台としてすごく助かっています。

決してエンジニア1人が言っていることでも、デザイナー1人が言っていることでもない、共通の土台に基づいて「これは大事ですよね」と話ができたり、スプリントの優先順位が決まったり「次にこれやろう」って話ができるようになりました。

川瀬:効果は後になって出てくるんですよね。最近、開発メンバーからも「デザインの人との協業がすごくしやすくなって、ビジョンを達成している実感がある」と聞いて、随分と境界線が溶けている感じがしています。

下田:合宿後から「ポテンヒットになったら誰が行く」みたいな会話がすごくしやすくなりました。チーム感で話せるようになったのは、やっぱり合宿があったからという気がします。

川瀬:「話しても仕方がない」から「話して変化できるだろう」にスタンスが変わりつつあるとも聞いています。スプリン毎に状況がよくなっていることを感じていますが、これは一体どういうことなんでしょうね?

下田:開発メンバーが「スクラムの外側」って言わなくなった気がします。

佐々木:そうですね。デザインをスクラムの中でやるのは、すごく難しいんです。どの会社のどのチームも悩んでいて、スクラムじゃないところでデザインを完璧に終わらせてからスクラムやって、後は修正デザインという感じでやっているところも多いです。

チーム内に「スクラムのスプリント中でデザインができるの?」という疑問がありました。「多分この辺をちゃんとやったらいけるんじゃないですか」ぐらいのアドバイスしかしてないんですが、下田さん松川さん中心に、ちょっとずつスクラムになじませて、開発メンバーも「スクラムの範囲内で回る」という実感ができてきたので「スクラムの外側」といわなくて良くなったんじゃないでしょうか。

下田:逆にいえば、デザインから見てスクラムに課題意識があったのが、徐々になじんできているということなんでしょうね。

ーー「なじむ」というのは、どういうことでしょうか。もう少しお話を聞いてみたいです。

佐々木:チームや会社のカラーによって、塩梅はかなり変わってきます。よくストラクチャーとカオスと言ったりします。カオスは皆役割も決まってないワチャワチャ感で、スタートアップは全然それでもいい感じです。

しかし、大手のメーカーさんとかになると「マーケ担当」「エンジニア」みたいなストラクチャー(構造)があって、そこからお互い出ないことも多いですよね。

今回の新規事業プロジェクト「来店支援ECシステムCOTOL(コトル)」チームで言うと、皆しっかり自分のポジションをやっていました。 新規事業はポテンヒットが落ちやすいという性質があります。逆にいうと、ポジションがしっかりしすぎていて、いわゆる「何でもやります」という人もいなかったために、井出さんがおっしゃる、間が抜けていくことが起きやすい状況にありました。

川瀬:スクラムを選択している開発チームにデザインというパートがどう馴染むかの話になっていますが、私も佐々木と同じように「絶対的な正解」はなくて、状況によって正しさは変化すると考えています。

例えばですが、この問いの角度を変えて、新規事業の角度から考えてみていただきたいですよね。新規事業は状況が変化しやすいです。中途半端なルールをつくってしまうことで、本来動かないといけない方向に動きにくくなってしまう状況を自らが作り出してしまうことも度々発生します。今回は移ろいやすい状況の中で、違う道を行く可能性もあるかもしれないと考える時間が合宿にあたります。

佐々木:プラクティスとしての正解はそもそも存在していなくって、それぞれの思考を交わらす中で、自分たちのその時の正しい形を見つけていく。新規事業という側面でも、デザインという側面でも、同じことが言えますよね。

川瀬:「馴染む」という言葉はとてもいいチョイスで、「適当である」とか「調和する」という意味があると思うんですよね。自分たちに合わないものを無理に「はめ込む」のではなく、自分たちに馴染む形は何かを模索するのに、集中的に対話できる場はとても役に立つんです。

佐々木:境界線が溶けて、お互いの思考が馴染む場ということですね。

川瀬:そうですね。あの時期のリザーブリンクさんは、スクラムの導入期でチームがベロシティを高めようとしていた段階だったので、スプリントを止めて合宿に時間を割くとい決断は割とタフな選択肢だったと思います。1日止めるとかなり手が止まりますからね。英断だったと思いますよ。

井出:合宿はやってよかったですね。チーム作りと製品づくりはすごく似ている部分があります。新規事業とか新しい製品って「作り方」から作らなければいけなくて、正解がないんですね。だから徐々に確認しながらやらないと作り方って学べない。

野球に例えると、それとなく野球が始められそうという状況が見えてからなんですよね。

僕はキャッチャーやります、キャッチャーなのでキャッチャーミットを持ちました、盗塁されたら出塁先にボール投げてアウトにしますとか、そんなレベルは比較的早くクリアできます。

しかし、ポジションが決まり、基本的なルールがわかることと、試合に勝つとは違う話で、いかにすごい助っ人を揃えても試合に勝てると限らないじゃないですか。

勝つにはやっぱり連携プレイが必要で「次の打順に繋ぐんだ!」とかがないといけないんですが、ただ漠然と試合に出ているだけだと、そんな話には発展しないのです。合宿は、その起点になったと思います。

あと、チームの作り方、製品の作り方を合宿でセットで考えた後、毎週振り返りをやって作戦が立てられるチームになっていったことも大切じゃないかな。

##POが埋めていた隙間を開発チームがカバーする

ーー開発とデザインという境界線以外に、変化はあったのでしょうか?

井出:ありましたね。POとして、全体を何となく押さえておかないと、どこで助言をするか、判断するかが的確にできないと思っていました。

佐々木:井出さんには空いているところが多分全部見えてしまっているので、以前は、井出さん自身が動いて隙間を埋める動き方でした。

細かいところまで井出さんが指定し、わからないところは個別に開発チームにどのぐらいかかるか聞いて、井出さんが決める、といったように全部差配してしまうところがありました。

川瀬:「絶対期日に間に合わせる」という場合はそれでいいんですよね。しかし、それだけではチームとして育ちません。細かいところでどんなデザインがいいかはデザインチームに任せればいいし、どのくらいかかるかは開発チームに任せればいいんです。

佐々木が「差配して」という言葉を使っているのには、井出さん自身もそれを望んでいなかったことをわかっているからなんですよね。

もっとチームが主導して回せる範疇を増やしたい、良いものづくりができる環境に持ってきたい。けれども、それをやれていないから、井出さんが動いていた。さらに、それが当たり前になってなかなか変えられない状況が出来上がってしまっていた。そこに僕ら支援者が「ちょっとこういうことやってみません?」と話をしてみたら、皆さんやってくださって、チームに変化が生まれていきました。

佐々木:一例が「ざっくりリファイメント」というものです。これを導入するまでは、割と細かく、できるだけ正確に見積もるのが当たり前でした。

これは、理解が進むと見積もりが大きく変わることが多く、見積もる時間が無駄になります。実はざっくり1週間なのか、1ヶ月なのかが分かれば、井出さんは「この機能に1ヶ月かかるのなら、後納品にする」みたいなジャッジができます。

実際はそれがやりたいことなので、細かく見積もる必要がないのです。

β版が始まる時に「ざっくりリファイメント」と称して、「ざっくりの見積もりで出してください」としてチームで揉むという時間を作ったんです。対象バックログの大中小は、チームで見積もらないと分からないんですよね。

ある個人が見積もるのではなく、チームで見積もるというのも大事です。例えば、新規の画面を起こすみたいなことは、開発としては小さいけど、デザインは大きいものだと思いますし、その逆にデザイン的には小さいけれど開発としては大きいというのも当然あります。その感覚を井出さんに伝えていく、みたいなことを最初にやれると、結果的に開発チームのペースも守りやすいです。

それがだんだん自律的にできるようになってきてるのをすごいなって思っています。

##メンバーが自ら動き学ぶのが理想

--メンバーが自ら動くというゴールを10、スタートを1にしたら現状どのくらい近づいてますか。

井出:6くらい。人によってですが。成長の土壌は皆持っていて、いかに燃え上がらせるかは、僕だけじゃなくて本人の気持ち次第でもある。

さっきのような、ちょっとイレギュラーな練習をしてうまくプレイができたらそれは僕の体験じゃなく、彼の体験になる。その先に行ける。そう考えたら新規事業をスクラムで無理くりでもやる意味は、すごく大きいと思っています。

川瀬:そういってもらえるとやってよかったと思います。正しいもの探しでも多分すれ違いはあったと思うし、正しく作るの部分でもすれ違いがあった。すれ違いが起きていると認識できる場作りが難しくて、やはりお客さんと一緒に見つけていきたい。

そういう意味で、リザーブリンクさんと「今度はこの辺を鍛えたらもっと面白そうだね」って会話ができるようになってきているのが、すごく楽しいです。

井出:僕がいった「その先」は、僕ではなくて既存のメンバーがギルドワークスさんに「この課題感を解消したい」と僕を介さずに相談するくらいになると、7、8、9といくんじゃないかなと。強くなりたいという意志がなければ、どんな練習を提示したってやらない。そこがポイントかもしれませんね。

川瀬:そうですね!僕らがスポットでちょっと話をしたら、もう後は皆さん自身で経験して、そこから学んで身に付く、というフェーズにいけるといいですよね。

--ちょっと話が戻りますが、6点まで昇るのに見落としがちなことってありますか?

井出:発注の仕方も重要な要素だと思います。実は企業の課題って、はっきりしていない。例えば何かツールを入れればクリアされるようなものばかりではないですよね。

だからまず「ちょっとこの課題っぽいんだけどどう?」みたいな感じのユルさで入っていただける会社はありがたい。

「強くなりたいです」みたいなやつと一緒で「何やればいいか分からないけど強くなりたい」という時に「とにかくサンドバッグを買ってくれ」と言わないんですよ。「サンドバッグっぽいけどあってる?」と聞くと「サンドバッグも良いけど、まずこれをやりませんか?」と一緒にやって答えを見つけていくやり方だと思うんですよ。

だから僕は社内のスタッフが全員「強くなりたい」と思って「サンドバッグっぽいですけどどうですかね、川瀬さん」と相談するような感じになれば、どんどん勝手に強くなっていくんだろうと思います。

そういう意味では、そういうことで発注させていただけた、という関係性がすごく僕らとしては成果だし、ありがたい。ここで売り上げが2倍になりました、とかいうのは、違うと思う。逆にそういうのは、望んでいないというか、定量化できなくてちょっと歯がゆいんですが、僕らにとってはそこがすごく良かったなという気がしています。

松川:私、そっくり真似をさせていただいているところもありますからね(笑)。ギルドワークスさんに教えてもらったこと、別のチームで実践してたりとか、概念的なこととかスクラムで学んだことは、他でやってみて、ダメだった、良かったっていうのもやり直しながら、というのはすごくありがたいです。

ものを作るということで集まったんですが、それ以上に色んな経験を吸収させていただきました。

##組織としての次の壁を乗り越える

川瀬:チームの成長の階段は、ある一定までは一気に登り上げることができますが、スロースピードになる踊り場がどうしても出てくるものです。今後、皆さんの力が今まで以上に重要になってきますが、今日の事例インタビューも皆さんが登るためのヒントになったらなという意図もあります。

松川:個性もありますよね。人間って本当に根本のところの考え方はなかなか変わらないですが、今回一緒にやらせてもらって、自分の中に譲れない部分が皆さんあって、でも、何かひとつの目標に向かった時「ここでは何を譲るか」みたいなところが上手な人ほど、溶け込みやすいのかなって、概念的なんですけど、すごく思いましたね。

川瀬:これからの壁を大きく乗り越えていく1つのブースターが、個性をどう扱われるかになると思います。松川さんがおっしゃったように柔軟に適応できる方はチームに馴染みやすく、チームの向かう方向も揃っていきやすいので総合的な力も掛け算になりやすいのですが、ある一定のところで頭打ちになるんです。

背負っている役割と本人の価値観がズレているときは、その人も、周りの人にとっても辛いことが多いじゃないですか。逆に、個性が発揮できているチームというのは、エネルギーが高い状況が維持できるんですよね。個性のある人たちが集まっているこの状況をチームや組織として捉えられること。そこから、どうありたいかを考えて、個性が発揮できる状況、それらを活用したり、サポートできる状況をつくることは、次の壁を軽々と越えていくことのできる躍動力になり得るのです。

--プロダクトの価値ではなく、作る人一人一人の価値観ですか?

佐々木:はい。例えばですが、走りながらビジョンを育てていこうということで、COTOL(コトル)のビジョンを皆で考えようということをお手伝いした際は、リザーブリンクのひとりひとりの個人の価値観が浮き彫りになる局面をつくりました。

川瀬:浮き彫りになった価値観からプロダクトのビジョンを生み出す方法を持っているのですが、その人たちが持つ根源的な望みが組織のつくるプロダクトに埋め込まれると、面白い状況になるんですよ。ギルドワークスのビジョンになってしまいますが、ぜひ、プロダクトの使い手、作り手、それぞれの景色を変えていくような事業をしていただけたらと思います。

こんなことでお悩みの方はお気軽にお問い合わせください。ギルドワークスのメンバーがお話をお聞きします。

- 立ちあげたい事業があるが、本当に価値があるのかどうか自分で確信が持てない

- 新規事業を立ち上げなければならなくなったが、潤沢な予算があるわけでもないのでどうしたらよいのかわからない

- 企画が実現可能かどうか開発の視点を組み入れながら仮説検証したい

- はじめてのことばかりで右も左もわからない